1

华侨最高学府暨南大学文学院的一楼大厅,有一面墙张贴着90载历程中各个时期俊彦鸿儒的图像,陈钟凡、郑振铎、钱锺书、何炳松、周谷城、沈从文、梁实秋、夏衍等先生都曾在这里留下不凡的足迹。每天,学生从这里走过,历史的光辉洒了下来,好像悄无声息落了一身清雪。

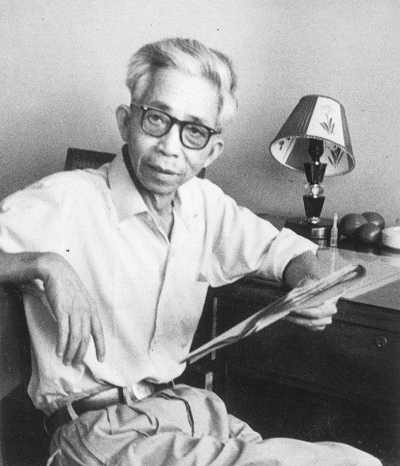

群星闪耀中,有一张黑白图像,那个人面目清瘦,线条硬朗,眼神中透着沉静与坚毅。他是萧殷先生,在上世纪60年代,他曾任中文系系主任。

犹记得13年前暨大研究生开学的时候,学科点组织了一次师生见面会,著名学者饶芃子先生给我们上了第一堂课,特别讲到时下年轻学子应该对系史、院史有所了解,记得并懂得这些名教授的治学经验,总是一件好事。就在那时,从饶先生口中得知系史上这位份量很重、地位很高的文艺理论家——萧殷先生。饶先生曾做过他的助教,受他教益颇多,也从他的日常中领会了人格的魅力。饶先生讲起那些朴素细微的往事,让人感动,让人神往。

萧殷

萧殷先生是谁?了解多了,更知他的了不起。

老先生是老延安,资格很老。1938年他就去了革命圣地延安,进入鲁迅艺术学院(后简称“鲁艺”)学习,并由学员转成为教员——延安中央研究院文艺研究员和中央艺校教员。1942年,他在延安亲耳聆听了毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》。作为延安整风运动的重要组成部分,毛泽东的这篇讲话重点论述了文艺为什么人、普及与提高、内容和形式的统一、歌颂和暴露等无产阶级文艺的根本性问题,对于中国当代文艺生态及创作的影响不言而喻。在一定程度上说,《讲话》的接受史、影响史与阐释史,就是一本鲜活的当代文艺史。

聆听毛泽东讲座的时候,萧殷先生年仅27岁,可以想见,这对他的文艺思想会产生深刻的影响。1949 年以后,萧先生像许多鲁艺人一样,成为国家文艺的组织者与管理者,从事文艺创作、文艺评论、报刊编辑等工作。参与编办《文艺报》与《人民文学》这两大权威报刊,即是他“不知休息,不逃避任何困难的工作”的明证(《1949—1999·五十年文坛亲历记·萧殷在当年》,辽宁教育出版社 2005 年版,第 413 页)。

萧先生在文艺界资格老,但从不倚老卖老,而是尽自己所能去帮助有才华的年轻人。一连串的名单早已映现在大量作家对他的回忆文章之中。著名作家王蒙先生就曾受其关爱,对其以“恩师”相称。1987年6月30日,在他给萧先生的夫人陶萍女士的一封信中,就表达了对恩师的感激与敬仰:

萧殷师一生勤勤恳恳,“俯首甘为孺子牛”,许多年轻人受到他的教益。回想五十年代,我二十岁的时候,他对我的极不成样子的处女作初稿《青春万岁》的鼓励和指点,回想在赵堂子胡同萧殷师的小院谆谆受教的情景,永世难忘。

萧殷同志是我的恩师。在严峻的日子里,他鼓舞我安慰我;在春回大地的时刻,他热烈地召唤我的“第二次文学青春”。当然,这不仅是对我个人的好处,而是通过这一斑可以看到萧殷师的遗泽与师心。

(《给陶萍同志的信》,《作品》,1987年10月号)

在王蒙先生眼里,萧先生显然是发现其文学才华的“伯乐”,这份情谊让他一直感怀在心。他在《不成样子的怀念》一文中,用饱含感情的笔调,回忆在北京赵堂子胡同6号和恩师萧殷的第一次会面:“在那里,文学的殿堂向我打开了它的第一道门,文学的神物化为一个和颜悦色的小老头,他慈祥地向我笑,向我伸出了温暖的手。”

2018年12月7日,萧殷文学馆在河源图书馆揭幕,84岁的王先生专程赶来参加这一庄重的仪式。王蒙在座谈会上说,他的短篇小说《组织部新来的年轻人》遭到批判时,萧殷曾出面辩护更令他难忘。在王蒙眼里,萧殷一般很少严厉批评别人,“他是一位非常讲品质的人,是一位非常自律、非常崇高的人”。

在这之前,王蒙还来过一次河源,同样是为了缅怀恩师。1986年,他时任文化部部长,到龙川县萧殷公园拜谒恩师雕像。当时全国除了青岛有一座鲁迅公园,其它地方还没有以作家名字命名的公园,龙川的萧殷公园是第二座。

萧殷先生就是龙川人,生于岭南最古老的城镇之一的佗城,原名郑文生,曾用名萧英、肖英。鲁迅先生1936年10月9日就曾在日记中记载:“得肖英信并稿”。

2

从广州赶到佗城,已是大中午。虽已近深冬,但暖阳还是毫不吝啬地洒在南中国的土地上,和煦的风吹来,好像这已到了春天。将车停在孔庙前面的广场上,首先映入眼帘的,是一座电影院,上面写着“佗城电影院”,落款便是“萧殷”。

电影院有些年头了。那种山字形、马头墙式的牌楼,一下子将人拉回到过去的场景之中,仿佛在明确地告知每一位游客:来佗城,就是来怀旧的。这样的电影院几十年前在县城或小镇比较常见,但后来在城建的洪流中不断遭受毁坏。一问当地人,佗城的这座果然是上世纪40年代的老电影院。1949年以后,进行过数次翻修,一直延续到现在,被改造成颇有地域特色的饭厅。几年前,当地政府要扩建孔庙前的广场,本来要拆除这座电影院,有领导来视察,一看电影院的名字是萧殷题写的,便要求保留下来。或许,萧殷做梦也不会想到,死后多年,自己的名字还能发挥“免死令牌”的威力,居然保住了一座老电影院。

从老电影院往回折返,沿着商业街走大概10分钟的路,再拐进一条小巷,就到了萧殷故居。萧先生在自己的文字中称这个地方为“竹园里”,那时周围一片竹林似海、清风如梦。现在来看,环境不免有些杂乱,后建起的房屋参差不齐、高矮不一,密匝匝地包围着他曾住过的老房子。这是一座三层的小楼,外表很像开平或东莞的雕楼,只是尺寸小了几号,白色的墙体历经风雨的冲刷,一片片地露着深色的质地,更添了几许沧桑的样子。

我站在路边,凝视着窗户,到底想知道什么呢?是他“灰色的童年”(《我怎样走上文学道路的》这篇回忆录第一节即“灰色的童年”)还是贫困悲苦的生活?是他对权贵的愤怒还是对大同社会的期望?是他的勤奋好学还是他的革命理想的萌发?是他对新文学的热爱还是对荷马史诗《奥德赛》的阅读?是他对小人物命运的怜惜,还是对生命和世道的最初思索?

绕过老房子,走到前门,在一楼的门楣上看到赖少其先生题写的“萧殷故居”的牌匾,由于光线幽暗,不仔细看,很容易忽略掉。赖先生是萧先生1930年代初在广州市立美术学校的同学,是一位老革命,也是一位颇有成就的艺术家。想当年,萧先生在哥哥的支持下,在美术学校勉勉强强读了一年,也厌倦了陈旧的古画临摹的教学方式,便拿起笔写小说,“急不可耐希望采用别的武器去参加如火如荼的救亡运动和现实斗争”。萧先生的小说创作数量并不多, 却是他文学追求乃至整个血肉人生的重要组成部分,善于写小人物的悲剧是萧殷1949年前创作的主要基调。然而,正如知名学者程文超所说:“萧殷并不为悲惨而写悲惨,生活经历在萧殷心中置下了双重情结: 对美好的懂憬与追求, 对邪恶的抨击与控诉”(《谈萧殷的文学创作》,《中山大学学报》(社会科学版),1994年第3期)。在《乌龟》《疯子》《狗运的一生》《父与女》《除夕之前》等小说中,会轻易读解到他早年在龙川生活的影子。

离开萧殷故居,走在佗城的道路上,夕阳西下,给这座小镇抹上了浓重的色彩。这是有着两千多年历史的小镇,这是萧殷先生曾经生活的地方,饱经风霜的土地上留着生命挣扎的痕迹。几十年之后,他这样诉说这个小镇,田园牧歌、人文色调与苦难悲情交织在一起:

佗城面临东江,背靠嶅山,山清水秀,景色宜人,处处古刹,古色古香,是南越王赵佗称帝的古城。但到我懂事的时候,它和全国农村一样,正面临着农村经济的破产。“农民头上三把刀,地主官僚高利贷”。加上连年遭灾农民纷纷逃荒要饭,美丽的故乡满目疮痍,一片凄凉。

(《我怎样走上文学道路的》,《龙川诗文》,华南理工大学出版社2016年版,第196页)

3

1949年之前,在某种意义上说,萧殷先生是一种“前行者”的角色。从山区龙川到省城广州,到上海滩,再到革命梦想的聚集地延安,青年人萧殷从苦悲的土地走出来,逐渐加入汹涌的革命洪流,生命的激情与文学的才情和风雷激荡的时代滚滚向前。

而在1949之后,他则逐渐和中心、主流拉开一定距离。1960年,他已过不惑之年五载,便从全国文化艺术中心北京回到南方以南的广州工作,曾任暨南大学教授、中南局文艺处处长、《作品》主编、广东文联及作协副主席等职。仅仅用庸常的眼光来看,京穗两地平台大小、机遇多少之别显而易见,尤其对处于国家文艺管理重要地位之一的中年人萧殷先生来说,告别京城即意味着某些事业前景的牺牲。

对于这一人生空间转换的因由,著名作家肖复兴先生曾这样解释:

这一举动,和当年艾芜相似,艾芜也是在这相近的年月里要求调回四川老家。这里自然有故土难离的乡情,也有远离那时京城文坛是非动荡之地的心曲。仅从这一点来看,我就对他充满敬意,因为并不是所有人都能做到这样明不规暗,直不辅曲,向往长闲有酒,一溪风月共清明的境界。文坛上,迎风躬逢和追名逐利之徒有的是。

(《佗城遇萧殷》,《人民日报》2011年8月10日 第24版)

在以飨乡思与撤离文坛江湖之外,萧先生还有其他思虑,那便是对时局动态、文艺生态、自我心态保持一种省思与警觉。他撰述了大量针砭文艺流习的评论文章,着力呵护并扶持更具创作可能性与未来性的年轻作家。毋庸讳言,萧殷先生的知识结构与评论实践是一定历史时期的产物,主要是在“无产阶级文艺”这一论域展开,如著名学者温儒敏先生所说“带有特定时代的某些局限”(《萧殷先生三大贡献》,《新文学评论》,2012年第4期),并且,在相对逼仄的话语空间,他对文艺创作与文化生态的反思,只能采取恰当灵活的话语策略进行有限度的言说。但这丝毫没有掩饰、削弱萧殷先生评论的锐气与力量,反而这种“有限度的言说”更加凸显了文字与语境之间的张力,显示了他的文字的韧性、眼光的独立以及生命的现实感与责任感。

1949年以后,萧殷先生出版文艺理论和文艺评论专著(专辑)有12 本之多,所讨论或关涉的论题包括文学与生活、文学的现实性、创作与理论、创作与技巧、实践与独创性等问题。他思虑的核心,不妨用他一本书的名字加以概括,即《论生活、艺术和真实》(人民文学出版社1980年版)。“生活”与“真实”概念都是文艺理论史上的老问题,可以称作包孕丰富、具有重要发端意义的元范畴,在社会主义语境又衍生出更具统摄力、训导力的美学与政治意义,其所指涉的“现实主义”“反映论”“典型”等命题被推为至高无上的审美法则,进而演绎出波澜壮阔的话语交锋、文艺创作的文化图景。在这样的文化与政治格局中,萧殷先生更多的是扮演警觉者与祛魅者的角色,殚精竭虑呵护的是艺术的“真实”,是文艺家的创作力与想象力。

他不厌其烦对文艺创作中的概念化、公式化倾向,对文艺家生搬硬套、机械图解政治话语的纷纭现象给予警示与拆解。早在1952年,1956年,他在上海与青年作家谈话时,就曾这样语重心长地表示:

作者没有很好地研究生活,熟悉生活,没有按照生活本身的逻辑去说明生活;而是匆匆忙忙地草率地以“想当然”的态度去对付丰富多彩的生活。结果,不仅生活的真理不能从生活的真实描写中体现出来,反而首先损害了生活的真实。

这些作者虽然在生活当中,在劳动与斗争的漩涡里面,但是由于他们不认真地深入地观察和研究生活,或者不善于站在正确的立场上去观察生活,结果,还不能说对生活是熟悉的;特别是从创作的角度来看,就更加不够了。

(《论思想性、真实性及其他——在上海青年宫和青年作家们的谈话》,《论生活、艺术和真实》,第123页)

现在来看,萧殷先生念兹在兹的也许只是文艺创作中的常识性问题,但在庸俗社会学充斥、泛滥于文艺领域的时代,这样的常识恰恰具有思想的力量。

4

萧殷先生的文艺评论既呈现一种广博的气象,又以风格的开放性与亲和力著称,已经引起专业学者的重视与研究,成果不一而足。饶芃子先生就特别留意到萧先生极具个性的文艺评论风格:

敏锐、针对性强,是萧殷先生评论的一个特色。萧殷先生向来反对无目的的、 脱离实际的“学院式”的文艺批评。他常说: 理论的价值不在于多么深奥或者多么晦涩难懂,而在于它能够解决多少实际问题,对实践有多大的指导意义。不研究实际,从概念到概念,这种理论是没有生命的,是僵死的教条。他的评论文章都是从现实中来,是为了解决现实文艺运动、文艺思潮、文艺创作中的问题而写的。为了及时地发现问题,他很重视对现实的了解、现状的研究,他经常阅读大量的来稿,和许多爱好文学的青年保持联系,了解他们在文学道路上遇到的困难,关注文坛上的新人新作,研究一定时期有代表性的作品和评论,观察文艺的走向,掌握作家、评论家在思考、在探索的问题,进行分析归纳,找出其中的矛盾,然后有针对性地撰写评论。

(《萧殷文艺批评风格论》,《粤海风》,2017年第5期)

萧殷先生的文艺评论讲究的是敞开的视野与鲜活的现实,在宏阔且又狂热的时代中,从前行者到逆行者,他要守护的无非是知识分子的本分,无非是文艺的常识与生命的常道,无非是从乡土中蕴生的那种自然而然的热情与奋争。他热衷于发现并扶持新人新作,远不止是一种菩萨心肠,同样是他对未来的无限期许,对心底那份文化理想的守望。

历史终究过去,而文字中的生命却可以是一种永恒。萧殷先生的文字,留存着踽踽独行的身影,硬朗且温热。(韩帮文)