点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

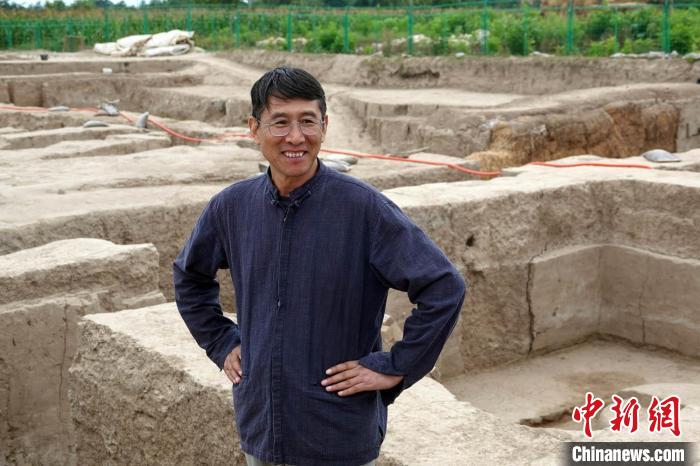

南佐遗址考古发掘项目负责人、中国人民大学教授韩建业在遗址宫殿区发掘现场。 中新社记者 孙自法 摄

中新网甘肃庆阳9月4日电 (记者孙自法)南佐遗址宫殿区是中国迄今发现最早的中心对称和中轴对称格局的建筑,这是否为“紫禁城”式古典建筑的源头?地处西北黄土高原,南佐遗址祭祀区为何出土有5000年前大量碳化水稻遗存?南佐遗址核心区由9座大型夯土台以倒“U”形围合而成,这与文献记载和陇东传说中的黄帝部族有什么关联?

初秋时节,在位于甘肃省庆阳市西峰区南佐村塬上的南佐遗址发掘现场,中国人民大学教授韩建业带领考古队工作人员和学生们正在多个考古发掘探方上紧张、有序地忙碌着。作为南佐遗址考古发掘项目的负责人,他这个暑期来南佐遗址工地工作已经有两个多月了,一边要指导博士、硕士研究生和工作人员安全、高效推进发掘任务,一边要根据最新发掘进展及出土材料,思考如何研究破解5000年前南佐先民遗留的一个又一个谜题。

南佐遗址核心区的宫殿区发掘现场。 中新社记者 孙自法摄

南佐遗址是座什么样的史前遗址?

韩建业教授在发掘现场介绍说,南佐遗址于1958年发现,上世纪80、90年代曾经过两个阶段的6次发掘,他领导的考古团队2021年开始第三阶段的第一次发掘,经过大规模调查和勘探,已初步确定南佐遗址整体面积约600万平方米,其中核心区由9座大型夯土台围合而成,面积约30万平方米,是一座距今约5200年至4600年、仰韶文化晚期的中国最大聚落遗址之一。

南佐遗址最大特色之一,就是其中心位置有9座大型夯土台,每个台子的面积1000平方米左右,这9个台子呈倒“U”形对称分布:北侧有1个台子,东西两侧各有4个台子。这9个夯土台合围的核心位置即北台南侧的宫殿区,中央大殿(F1)建筑面积800多平方米,室内面积630多平方米,是目前中国考古所发现的建筑面积最大、保存最完好的5000年前宫殿建筑,也是同一时期室内面积最大的单体建筑。

南佐遗址祭祀区域发掘现场,考古队员展示介绍碳化水稻遗存。 中新社记者 孙自法 摄

通过这两年的最新发掘工作,南佐遗址又发现中央大殿东西两侧还有侧室,并在中央大殿南侧、东侧、西侧发现了部分宫墙,如果后续在北侧发掘出宫墙,南佐遗址就会有一个围成长方形的、类似于后世紫禁城布局的史前宫城。

韩建业指出,整个南佐遗址的营建,是统一规划、严密设计施工的一个过程。综合来看,南佐遗址上5000年前的宫城结构严谨、规模宏大、保存完好,也是迄今发现最早的中心对称加中轴对称宫城建筑,中心对称方面,九座大型夯土台所围成的区域在南佐遗址的中心,宫殿区在九台的中心,中央大殿在宫殿区的中心;从中轴对称来看,大殿的门到宫城的门是一个中轴线,东西两侧的侧室也是一个中轴对称结构,总体上构成一个封闭式的中心对称、中轴对称且主次分明、层层递进的宫殿格局。

他认为,从南佐遗址往后的周人建筑,到秦汉以降的中国古代最经典的都城宫殿格局,南佐遗址宫殿建筑是最早的和紫禁城结构相似的建筑,“从这个意义上来说,南佐遗址宫殿建筑可以说是紫禁城的源头”。

南佐遗址考古基地的整理室内,展示介绍该遗址发掘出土的特色陶器——箍白泥附加堆纹夹砂陶罐。 中新社记者 孙自法 摄

考古发掘研究有哪些重要待解之谜?

目前,南佐遗址的发掘、研究等各项工作“正在进行时”,在韩建业教授看来,还有很多有关南佐先民们的谜团等待破解。

南佐遗址为什么要有九个大型夯土台?韩建业说,南佐先民可能是利用挖掘多重壕沟挖出的黄土堆积夯筑九座大型夯土台,九为数之极,为天之数,“天地之数,始于一,终于九焉。”“九台”可能主要用于祭天等祭祀礼仪活动。通过勘探和试掘,目前知道九个台子形状大体是方形,每个台子占地面积约1000平方米,台子或许是上小下大,但暂时不好确定,也不排除是多层的台阶结构;台子遗存现在高约2到4米,当时或许要高到10米左右;西方两河流域等地一般高台上有神庙建筑,但中国没有这方面的传统,台子本身可能就是礼仪祭祀场所,推测礼仪祭祀、原始宗教等活动直接在台面举行。当然,也不排除九台有一定军事瞭望用途的可能性,这可以作为研究的一个新思路。

位于九台中央位置的宫殿区,推测也是跟礼仪和祭祀有关,或者同时为早期国家阶段南佐首领的“办公”区域,在此处理早期国家的神权、王权事务等。此外,南佐遗址的宫殿建筑中轴线并非正南正北,而是有15度偏角,这有何讲究?对后世中轴对称建筑有什么影响?都需要进一步研究。

韩建业教授介绍南佐遗址发掘出土的一件独具特色彩陶器——带盖塞(防止酒类液体等挥发)的小口细颈平底瓶。 中新社记者 孙自法摄

南佐遗址的另一个重要未解之谜,当属出土的大量碳化水稻遗存。韩建业指出,南佐遗址上世纪90年代就曾在一些断面上采集到稻谷遗存,这次发掘在宫殿区东侧祭祀区域发现数以百万粒计的碳化稻谷遗存,科研人员通过对部分样品开展同位素分析发现,这些水稻来源比较单一,但来自哪里?怎么来的?目前尚不清楚。一种可能是5000年前庆阳塬上水资源丰富,当地能种植水稻;另一种可能,南佐遗址是进入文明社会早期国家阶段的都邑,它可以从周边地区甚至比较远的地方征收、贸易上来一些水稻用于祭祀。

“不管怎么说,南佐遗址发现大量水稻遗存让人惊讶。”韩建业表示,距今5000年前后中原地区迄今很少发现稻谷遗存,反而在黄土高原的陇东地区出土大量碳化水稻,再结合黑陶、白陶、绿松石装饰品、双腹器、夹炭陶等的发现,推测南佐遗址跟长江中游地区也许有特殊联系。

南佐遗址九座大型夯土台之一的土台遗存前,考古队骨干成员李小龙与考古同行的妻子袁晓合影。 中新社记者 孙自法 摄

韩建业说,南佐遗址已出土大量精美白陶、黑陶、彩陶、白衣陶、朱砂陶,这方面的未解之谜主要包括:陶器制作区的具体位置尚未确定;薄如蛋壳的白陶颜色非常白、质地致密,黑陶表面似乎有釉,其原料和制作工艺需要科技检测确定;大量特殊陶器的用途功能等,需要残留物检测确定。

对于南佐遗址宫殿建筑表面常见的“白灰面”及草拌泥面,考古队骨干成员、西北工业大学文化遗产研究院助理教授李小龙笑言,这是南佐先民进行“精装修”的材料,相当于今天的水泥地面和墙面,达到结实、平整和美观的效果。另一位考古队骨干成员、甘肃省文物考古研究所助理研究员张小宁说,南佐遗址发现了时间最早、保存最好、运用最普遍的“白灰面”遗存,而且从“白灰面”涂抹均匀程度上看,技术也很高超。因此,南佐遗址很可能开启了后来黄土高原及周边地区流行用“白灰面”做建筑装饰、防潮这样一种技术的源头。

韩建业还特别强调,庆阳所在的陇东地区地处甘肃与陕西交界,当地早有黄帝传说,著名史学家和考古学家徐旭生先生根据文献考证也认为黄帝部族的主要活动区域在陇东和陕北,南佐和黄帝部族之间到底有什么关联?也是今后需要考虑的问题。

他表示,南佐遗址大大小小的未解之谜很多,随着遗址发掘和研究的持续深入开展,将会揭开一些谜团,也许会增加一些新的谜团,还可能会旧谜未解、又添新谜,对于考古工作来说,这些情况都很正常,也是考古发掘研究的魅力所在。

南佐遗址祭祀区域发掘现场,考古队骨干成员张小宁(右)和兰州大学副教授马敏敏观察碳化水稻遗存。 中新社记者 孙自法 摄

对中华文明起源形成有何重要意义?

“以往在探索中华文明形成的过程中,并没有把陇东或者黄土高原地区作为一个关键区域。在这方面对甘肃有所忽视。”

韩建业指出,甘肃尤其是陇东地区,是中华文明起源特别是形成阶段最关键的核心区域之一,南佐遗址不仅规模、体量能跟良渚遗址相媲美,而且所处位置在黄土高原,是在传说中和黄帝部族有很重要联系的区域,所以它在中华文明起源形成过程当中,有特别特殊的地位,值得深入研究,“也可以说,南佐遗址考古发掘研究,一定程度上会改变现代学者尤其是考古学家对中华文明起源形成的一些基本认识”。

他认为,根据恩格斯提出国家“按地区来划分它的国民”和凌驾于所有居民之上的“公共权力的设立”这两个标志来衡量,距今5100年左右的长江下游和黄河中游地区,至少已达到早期国家或文明社会的标准。其中,长江下游的良渚文化以余杭良渚遗址为中心,良渚古国无疑存在区域性的王权;黄河中游仰韶文化晚期南佐遗址发掘研究表明,当时在黄土高原上,也可能存在一个以南佐为核心的、拥有区域王权的“陇山古国”。

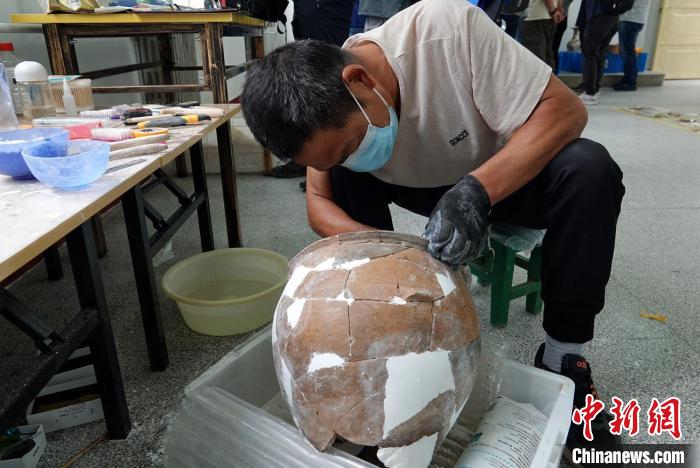

南佐遗址考古基地的整理室内,工作人员正在修复一件出土陶器。 中新社记者 孙自法 摄

良渚和南佐都是短时间内集中建设而成的大都邑,建设需要调动较大空间范围的人力物力,这已打破原有各氏族社会的局限,一定程度上凸显出地缘关系,意味着早期国家的出现。不过,这个时期的地缘关系组织或者早期国家,还限制在中国局部地区,因此可称之为“古国”或“邦国”。

韩建业表示,南佐遗址宫城附近出土和祭祀相关的精美白陶、黑陶、彩陶,以及大量碳化水稻遗存,并建有多重大型环壕、殿堂式建筑、浩大工程“九台”建造等,显示当时南佐社会已存在专业化分工,具有较高社会发展水平。这些考古新发现在黄土高原地区极为罕见,可助力学界和全社会客观认识黄河中游、黄土高原尤其是陇东地区在中华文明起源和形成过程中的关键地位,对于实证中华五千多年文明史也具有重要意义。同时,南佐遗址的发掘也为黄河流域文明起源和形成的研究提供了重要实物资料,将推动中华五千年文明史和早期国家起源研究实现重要突破。

南佐遗址考古基地的整理室内,发掘出土各类器物琳琅满目,吸引观者关注。 中新社记者 孙自法 摄

他也提醒说,黄土高原上水土流失严重,对南佐遗址已经造成很大破坏,而且每年还不断有新的破坏,民居树木对遗址本体也有破坏,在发掘研究的同时,也必须加强遗址保护工作。比如,南佐遗址的九座大型夯土台,在上世纪六七十年代的照片上大部分还清晰可见,但现在航拍已很难看出来。

韩建业强调,南佐遗址规模宏大、结构严整,在5000年前非常具有代表性,“如果中华文明五千年要挑选两个最具代表性的遗址,那一个是东南的良渚,另一个就应该是西北的南佐”。这么重要的遗址,当然应该进一步加强考古发掘、研究和保护,“这些工作如果做好的话,南佐遗址申请任何级别的遗址公园甚至世界文化遗产,它的水平、级别也都是够的”。

南佐遗址核心区,国务院公布、甘肃省政府所立“全国重点文物保护单位”铭碑。 中新社记者 孙自法 摄

“去年南佐遗址举办考古研讨会时,就有专家学者当场提出考虑申报世界文化遗产的事情,现在看,我们对南佐遗址还有大量的发掘、研究和保护工作要去做,先得把基础打牢。”韩建业说。(完)