点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

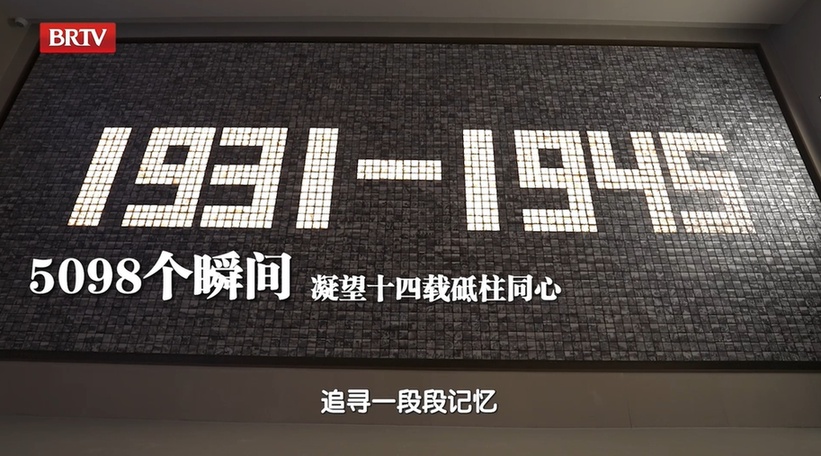

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,由国家广播电视总局、北京市委宣传部、北京市广播电视局指导,北京广播电视台重磅推出六集大型纪录片《卢沟桥:我们的纪念》。节目于7月14日20:50起在北京卫视首播,并同步上线“北京时间”客户端与爱奇艺平台。本片以卢沟桥为记忆原点,通过“一件文物、一个故事、一段历史”的结构,讲述民族危难时刻的集体抵抗与信仰坚守,串联起共和国精神底色中的峥嵘篇章。

一、卢沟桥之上,烽火记忆未冷

作为全面抗战爆发的历史地标,卢沟桥不仅承载着历史的节点意义,更是中国人民抗战精神的象征所在。《卢沟桥:我们的纪念》围绕中国人民抗日战争纪念馆的重点展陈,首次向观众披露大量珍贵文物与历史影像——包括毛泽东在延安的最早视频、首次公开的一二九运动现场画面、赵一曼被捕后留下的原始档案、沈忠明烈士的革命证书等。这些文物跨越时间的重重尘埃,重新唤醒被湮没的个体生命与民族记忆,使历史不再遥远,而是一寸寸、一步步走进今天。正如卢沟桥上的每尊石狮,不只是石刻守望者,更是民族精神的化身。

二、百岁老兵现身,影像抢救再现

随着时代的更迭,亲历者的声音日渐稀少。本片以“抢救式拍摄”的方式,记录多位百岁抗战老兵及其家属的珍贵影像,为即将远去的记忆留下最后的光影证词。观众将看到参加平型关战斗、如今已102岁的开国少将王扶之老将军,110岁的老兵任世朝等。他们是历史的幸存者,更是国家的见证人。他们的回忆不再只是口述,更成为一帧帧历史胶片中的真相,见证着一个民族如何从战火中站立起来。这些访谈不只是采访,更是一场场隔代对话,是用尽全力保留的一道历史回声。

三、策展人叙事,点亮情感共鸣

为了避免传统历史纪录片的冷叙事风格,《卢沟桥:我们的纪念》大胆采用“策展人叙事”模式,从抗战纪念馆的研究员、抗战后人、普通守墓人等多种身份切入,让观众从不同角度重新触摸历史脉络。103岁的佟亦非女士重走卢沟桥,步履蹒跚却坚定如初,她轻声复述15岁那年父亲临别时的嘱托:“桥上每尊石狮,都守望着家国”;94岁的沈忠明之子,终于在修复后的父亲画像前完成了迟到近百年的“父子重逢”;重庆一对母子用半个世纪默默守护苏联援华飞行员库里申科的墓地,跨越国界守护共同的正义与和平。这些故事细腻真实,既是民族记忆的缩影,也是普通人对信念的回应,让宏大叙事有了触手可及的温度。

四、原创主题曲联动视觉传播,深情吟唱记忆

纪录片原创主题曲《追寻你的模样》由北京广播电视台倾情打造,以“这山河就是你的模样,我想念你的模样”作为情感主线,将宏大叙事化为深情吟唱,在旋律中完成对过往的呼唤与纪念。与此同时,宣传海报的视觉语言与音乐意境交相呼应:一只孩童的手轻轻将纸船放入水中,纸船上携着象征和平的橄榄枝,在波光粼粼中漂向远方;下方红旗挥舞、剪影奔跑,象征着前赴后继的抗争精神与集体记忆的流动,金色浮雕片名庄重醒目,整体设计兼具庄严与温情,使主题传播更具感染力与识别度。海报与主题曲共同构成影像外的情感延展,是节目理念的视觉与听觉双重共鸣。

五、融媒传播 全网共振

该片突破传统纪录片播出模式,依托北京广播电视台全媒体矩阵,全国超 100 家媒体在快手、视频号、微博、客户端等多平台同步直播,多个单场直播观看人数超 10 万 +。爱奇艺、优酷、腾讯、芒果 TV、B 站、咪咕等重点网络视听平台同步跟播,这六大平台均在 PC 端、手机端首页焦点图最佳位置进行推介。首播一天后,主话题#卢沟桥我们的纪念#阅读量超 1 亿,纪录片相关视频全网阅读量达 2.5 亿,短视频播放量超 7800 万;# 穿越 80 年回望宛平城烽火岁月 #等多个话题登上微博、抖音、快手、百度热榜。网友热评:“历史书太薄装不下他们的伟大”“能看到老人家当年的影像三生有幸”“永远铭记这些负重前行的人” 等。

国家广电总局高度重视这部纪录片,审看后评价颇高,其官方网站刊发了开播消息。7月3日国新办新闻发布会上,国家广电总局刘建国副部长将《卢沟桥:我们的纪念》列为全国四部重点纪录片之一予以推介,新华社、央视新闻、人民日报均作重点报道。

《卢沟桥:我们的纪念》不只是一次历史的回顾,更是一场时代的呼唤。它用真实的文物、珍贵的影像和动人的故事,让民族记忆重新活跃于当代语境之中;它让今天的人们看到,和平从来不是自然的,而是无数生命托举出来的结果。这部作品不做高声宣讲,而以沉静光影写下深情笔墨,在历史与现实之间搭起一座桥——让我们不止于铭记,更勇于传承。

(作者:冷凇 中国社会科学院视听新闻与传播研究室主任、研究员、博导,广播影视研究中心主任;姚怡斐 中国社会科学院大学新闻传播学院硕士研究生)