点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

多地出台扶持政策,驱动产业布局热潮——

微短剧“+”出来的生态活力正释放

作者:陆先高

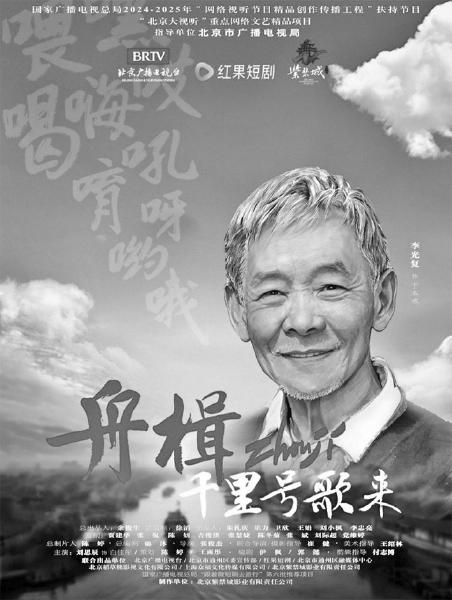

“微短剧+文旅”模式率先走通,《舟楫千里号歌来》等一大批佳作涌现。资料图片

2025年,微短剧产业发展热力不减。近期,全国各地支持微短剧产业发展的政策更是密集出台:河南郑州宣布要打造百亿规模“微短剧创作之都”;河北保定发布20条措施,旨在打造北方微短剧生产基地;湖南长沙要以真金白银推动微短剧高质量发展;陕西在年初就制定了“微短剧+”行动计划实施方案;湖北也在近期发布《推动湖北省微短剧产业繁荣发展的若干措施》……创作引导、资源整合、人才引进、资金激励,一系列动作折射出地方政府对微短剧这一新兴业态的重视。

这是一场良性竞速。这波政策驱动下的产业布局热潮,折射出微短剧“+”出来的生态活力。

地方发展重要抓手

微短剧之所以能获得各地政府如此高度的重视,首先源于其独特的产业属性与地方发展需求的深度契合。传统影视产业对基础设施、专业人才和资金投入的高门槛,使得非一线城市难以参与竞争。而微短剧凭借投入少、周期短、制作轻量化、专业门槛低等特点,打破了这一壁垒。西安秦岭脚下的原风雷仪表厂厂区,摇身一变,被打造成一个年代微短剧拍摄基地;郑州城乡接合部的小区,加以利用,就成了微短剧行业的“小横店”。这些案例说明,任何城市都可以通过盘活存量资源快速切入赛道。

从更深层次看,各地布局微短剧的逻辑中,还包含着对微短剧产业的认知已发生根本性转变——从最初将其视为单纯的网络娱乐产品,到如今将其定位为助力地方文化宣传与经济社会发展的重要抓手。特别是随着微短剧精品化发展的提速,作品质量的确定性越来越有保障,政策端对入场、布局微短剧赛道的信心才会越来越足。

促成这一转变的,是微短剧行业生态的持续优化。回顾微短剧的发展历程,早期的微短剧凭借碎片化的叙事、快节奏的剧情以及吸睛的“爽感”元素,迅速抓住了互联网用户追求即时满足的心理,在各大视频平台、小程序平台掀起了观看热潮。市场的蓬勃发展,吸引资本纷纷涌入,创作者们为了抢占流量,一时间各种套路化题材泛滥,作品质量参差不齐,内容同质化严重,导致行业发展陷入瓶颈。国家广播电视总局敏锐洞察到微短剧行业的发展态势,及时出台了一系列针对性的政策措施,加强对微短剧的备案管理,促使从业者们开始重新审视作品的质量和价值,引导行业从无序竞争走向规范发展。2024年,广电总局进一步探索引导微短剧跨界融合发展战略,发布“跟着微短剧去旅行”创作计划;2025年初,广电总局进一步部署了涵盖文化旅游、乡村振兴、非遗传承、红色历史、科普教育、法治宣传等多个领域的“微短剧+”六大创作计划,为微短剧赋能千行百业打开了更为广阔的想象空间。这些政策举措犹如一场及时雨,为微短剧行业生态注入了新的动力,推动微短剧从单一的娱乐产品向多功能的文化载体转型升级。

转型升级佳作频出

“微短剧+文旅”模式率先走通,一大批佳作涌现,同时也为各地文旅产业注入了活力。凭借独特的叙事手法和鲜活的呈现方式,微短剧将各地的自然风光、历史文化、民俗风情生动地展现给观众,成为地方文旅资源宣传推广的鲜活载体。许多城市借助微短剧的传播效应,实现了文旅产业的“弯道超车”。一些原本小众的旅游目的地,因一部微短剧的热播而声名远扬,吸引了大量游客前来打卡。剧中展现的特色建筑、传统美食、独特节庆等元素,激发了观众的好奇心和探索欲,促使他们亲身前往体验。而对于一些热门旅游城市,微短剧则进一步丰富了城市的文化内涵,不仅提升了城市旅游产品的附加值,也可为城市旅游品牌的IP化运营打下基础。像北京市通过打造《舟楫千里号歌来》《祈安澜》等大运河文化主题的精品微短剧,找到了大运河文化传承与网络视听艺术创新相结合的突破口。可以说,微短剧与文旅产业的深度融合,不仅带动了地方旅游业的发展,还促进了相关餐饮、住宿、购物等产业的繁荣,激活了整个文旅消费生态链。文旅微短剧的这种加法势能,因政策支持得以转化成对资源的凝聚能力及活化利用效率,然后又进一步激励政策加大支持力度。

“微短剧+非遗”模式则在拓展非遗传承形式的同时,为地方带来培育新质文化生产力的路径。互联网生态背景下的非遗传承,早已跳脱出传统与传统对话的框架,升级为与数字文化生产、传播、消费等相匹配,与现代科技进步、文旅产业发展等相结合的规模型产业。非遗题材微短剧相较于非遗主题短视频,内容从以呈现技艺为主转向以讲述传承故事为中心,形式从松散的、一次而过的点状传播,转向可连贯叙事、多集渐进的线性传播,这样的叙事样态,更贴合现代人对“看见非遗”的情感期待。不少非遗题材微短剧作品会直接邀请非遗传承人参演,从传播角度看,这不仅能提升作品的表现力和感染力,也有助于我们探索构建与新质文化生产力相适应的新型文化生产关系。事实上,各地布局微短剧的逻辑中,正暗含对新型文化生产关系的探索。

行业生态持续优化

除了文旅与非遗传承领域,“微短剧+品牌”“微短剧+普法”等领域也不断取得新突破。如果说“微短剧+品牌”主要在产业融合方面发挥着积极作用,“微短剧+普法”则将微短剧“+”的增量价值进一步向社会治理、公共服务等纵深领域延伸。

当我们把视线从单个城市转向全国版图,把目光从单一的微短剧题材类型甚至融合模式转向整个行业生态,能够发现微短剧这一新大众文艺的重要样态,正以“小而美”的姿态快速渗入地方经济社会发展的毛细血管,融入地方文化产业高质量发展的格局之中。传统影视产业高度集中于大城市的局面被打破,地级市甚至不少县级市,通过差异化定位找到了自己在微短剧产业发展中的生存空间。

可以预期,随着各地政策的持续落地生效,以及微短剧行业的不断创新发展,微短剧“+”的生态活力将进一步释放。微短剧作品将更加注重对现实题材的深度挖掘和创新表达,将更积极探索以丰富多元的视角展现时代风貌和社会百态;微短剧产业将不断拓展和深化,有更多与行业跨界融合的可能,并由此创造出更多新的业态和商业模式。更重要的是,微短剧“+”出来的生态活力,不仅将推动其行业自身发展,也将更深度地融入社会经济生活的各个领域,成为推动地方文化繁荣、经济发展的重要力量。

(作者系中国新闻文化促进会副会长、国家广播电视总局网络视听专家组成员)