点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作为我国传统节日之一,七夕节是一个象征浪漫的节日,一个富有诗意的节日。祭祀星神、守夜许愿、团聚美满……七夕节承载着先人的期盼与愿景,极富文化和浪漫主义色彩,衍生了一系列诗词歌赋、千古佳句。让我们一起看看文人墨客笔下的中国式浪漫吧。

七夕的起源可追溯至上古时期人们对自然天象和时间的崇拜。夜幕中,漫天繁星闪耀苍穹,人们抬头仰望时,各种充满浪漫主义色彩的联想便油然而生。

清瓷青纸简平星盘仪 故宫博物院藏

“维天有汉,监亦有光。跂彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成报章。睆彼牵牛,不以服箱。”在我国最早的诗歌总集《诗经》中,就已经出现了关于织女星、牛宿星的拟人化描写。诗中描述织女“不成报章”,将织女星想象成了一位编织云锦的仙女,称牵牛“不以服箱”,则是把牛宿星比作一头拉车的天牛的形象。东汉《古诗十九首·迢迢牵牛星》中“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”,描绘的正是牛郎织女的爱情故事。曹丕在《燕歌行》中亦有描写:“明月皎皎照我床,星汉西流夜未央。牵牛织女遥相望,尔独何辜限河梁。”星宿化身为饱含相思的恋人形象,银河两岸的凝望穿越了时空。

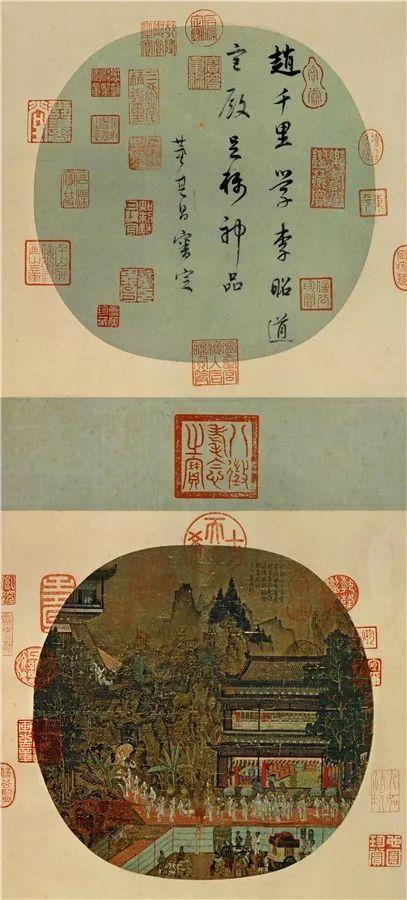

南宋 赵伯驹 《汉宫图》扇面 台北故宫博物院藏

七夕诗词中,最著名的还数北宋词人秦观的《鹊桥仙·纤云弄巧》:“纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。”这首词通俗易懂,却又显得婉约蕴藉,余味无穷。传说与现实、感慨与旷达,层层交织,极富浪漫主义色彩,也极富哲理与人情。尤其是末二句,使词的思想境界升华到一个崭新的高度,成为千古佳句。

柳永也写过关于七夕的诗句。“应是星娥嗟久阻,叙旧约、飙轮欲驾。极目处、微云暗度,耿耿银河高泻。”《二郎神·炎光谢》将天上牛郎织女鹊桥相会的美丽传说演绎、融汇为纯情浪漫、晶莹剔透的意境,情调闲雅欢娱,给人以充分的艺术享受。

清黄地粉彩“喜鹊登梅”小盘 孔子博物馆藏

李清照的《行香子·七夕》则形象地表达了离别愁绪,余韵悠长:“草际鸣蛩。惊落梧桐。正人间、天上愁浓。云阶月地,关锁千重。纵浮槎来,浮槎去,不相逢。星桥鹊驾,经年才见,想离情、别恨难穷。牵牛织女,莫是离中。甚霎儿晴,霎儿雨,霎儿风。”词人借牛郎织女的神话传说,托事言情,含蓄婉转地抒写远隔千里、不得欢聚的别恨,凄恻动人。

清董棨《时节图屏》嘉兴博物馆藏

七夕的浪漫诗句不仅存在于星空传说,更流淌在烟火人间。根据传说,代表织女星的仙女“七姐”是天上的织布能手,七夕也因此被赋予了女子向织女星乞求智巧的人文内涵,形成了七夕乞巧习俗。唐代诗人林杰在《乞巧》中写道:“七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。”七夕之夜,人们仰头观看那深远夜空里灿烂的天河,期待看到织女和牛宿两颗星的相聚。每家每户在月下穿针引线,向织女乞巧。宋代诗人晏几道的《蝶恋花·喜鹊桥成催凤驾》也描绘了七夕乞巧的民间风俗:“乞巧双蛾加意画。玉钩斜傍西南挂。”七月初七这一天,古代女子着意打扮,既可见她们对织女星的虔诚敬重,又可见她们兴奋喜悦的心情。

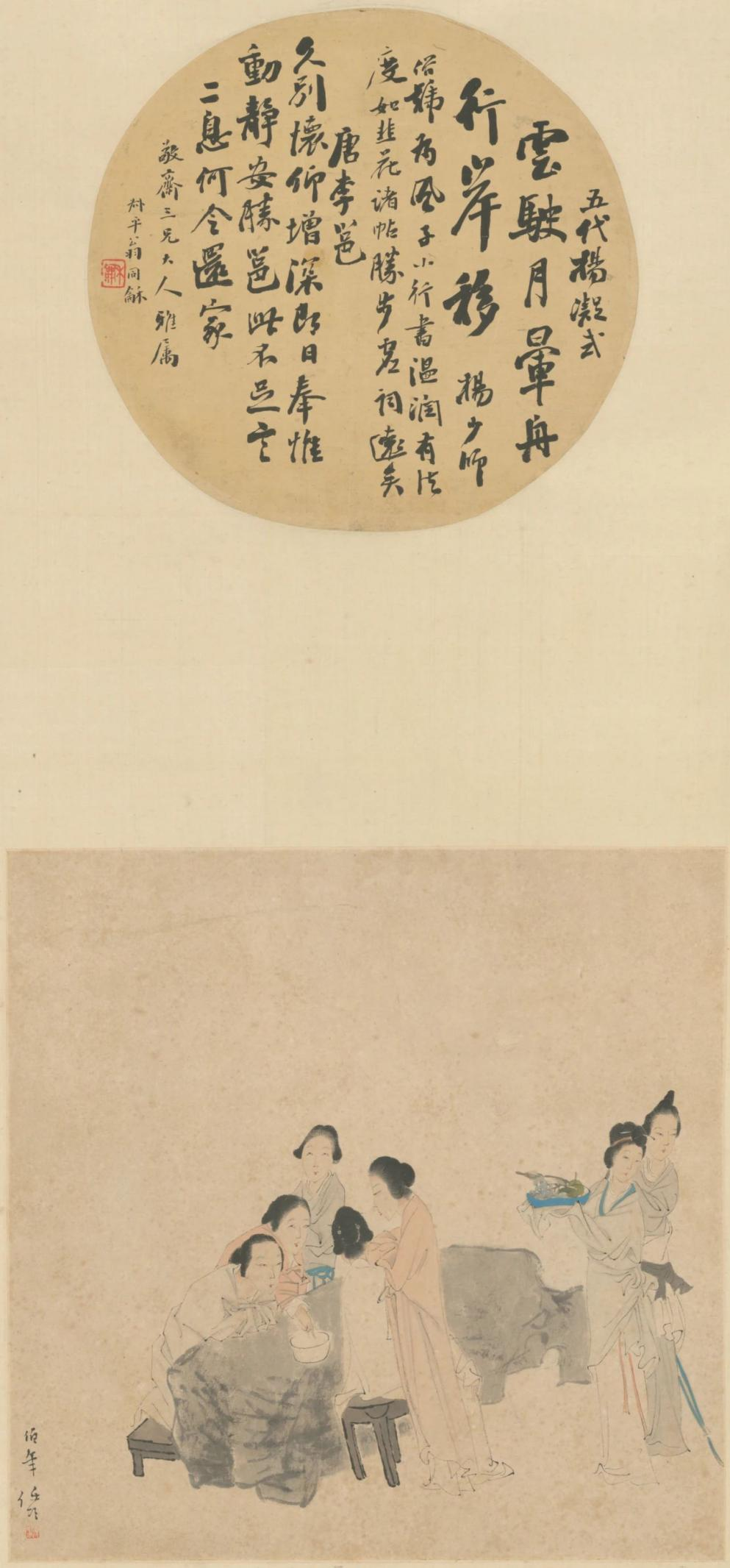

清任颐《乞巧图册》故宫博物院藏

古人对七夕的书写并未局限于情爱与节俗。杜甫的《牵牛织女》借“牵牛出河西,织女处其东”喻指君臣际遇;范成大的《鹊桥仙·七夕》以“新欢不抵旧愁多,倒添了、新愁归去”抒人生感悟;孟浩然《他乡七夕》中的“他乡逢七夕,旅馆益羁愁”让羁旅漂泊的落寞氛围与去国怀乡的浓烈愁绪跃然纸上。

千百年来,七夕文化以其独特魅力深度融入人们的情感世界和社会生活,在千年文脉中超越了时令节气的范畴,成为中国人抒发情感的文化符号。今人不见古时月,今月曾经照古人。在星月交辉的夜晚,我们依然能透过这些文字,触摸到古老民族对永恒之爱的信仰,对人间巧艺的赞叹,以及对星河长明的诗意守望。

整理:光明网李卓凝