点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

大地铭记·正义必胜

“文艺晚会特辑”

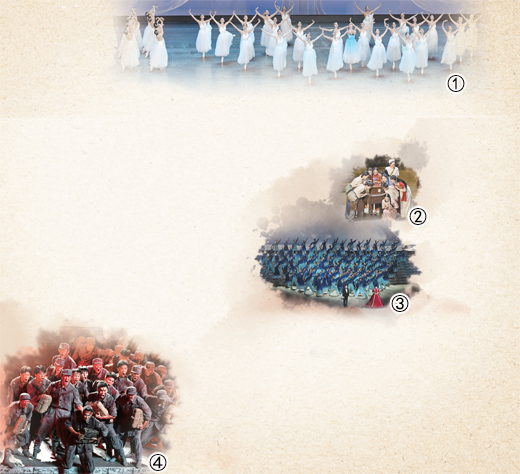

图①②③④分别为文艺晚会《正义必胜》中歌舞《命运与共》、情境演唱《不朽的旋律》、领唱与合唱《势不可挡》、男子群舞《血战到底》的演出照片。

人民日报记者 雷 声摄

史诗性文艺盛典激荡人心

向云驹

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会《正义必胜》是献给80年前伟大胜利的史诗性艺术盛典,它形象而深刻地诠释了:中华民族伟大复兴势不可挡!人类和平与发展的崇高事业必将胜利!

晚会以中国共产党作为抗日战争的中流砥柱为叙事主线,兼及中国人民抗日战争和世界反法西斯战争宏大历史格局的关联叙事,展示对伟大的抗日战争更加深刻、更加全面、更有高度的历史认识,弘扬了正确的二战史观。

经过了序幕,在晚会第一场“怒吼吧,黄河”中,《松花江上》的悲歌响起。回到1931年抗战的起点,中国共产党率先扛起抗日的旗帜。情境歌舞展现了东北抗联中名震天下的英雄杨靖宇、赵尚志、赵一曼等光辉形象,还原了红军北上抗日的征途。这是中国最早的抗日队伍之一,这是中国最早发出抗战宣言的政党。

舞蹈《殇》控诉了日本侵略者的罪行,而荡气回肠的《祭黄帝陵文》发出“亿兆一心,战则必胜”的先声,中国共产党领导建立最广泛的抗日民族统一战线。《这束光》《延安!延安!》《遍地烽火》等展示了中国共产党在抗日战争中如何锻造出抗战的“不可战胜的力量”。男子群舞《血战到底》展现的赴汤蹈火和无畏牺牲,将人民之“殇”,升华为救亡图存的英烈“国殇”。

这是一次启迪思想的历史叙事。晚会充分挖掘史实,进行了创新编排。通过多时空同构、跨时空对话、不同时空重组等空间叙事,晚会容纳了丰富的叙事维度,是整体、宏阔、立体的,也是具体、细腻、生动的。三个关联得到了充分彰显:一是东方战场与欧洲战场的关联,突出讲述中国抗日战争作为东方主战场的历史地位;二是中国抗日战争与世界反法西斯战争的关联,突出“我们的敌人是世界性的敌人,中国的抗战是世界性的抗战”;三是中国抗日战争敌后战场与正面战场的关联,在整体性抗战叙事中,突出中国共产党在抗战中的中流砥柱作用和高瞻远瞩的政治、军事智慧,突出中华民族崇高的民族气节。

晚会以序幕、尾声和“怒吼吧,黄河”“红星照耀中国”“不可战胜的力量”“共同的黎明”“正义永恒”五场主题表演形成恢弘构制,把叙事和抒情、音乐和舞蹈、戏剧和朗诵、场景和置景,这些在大型晚会中常用的艺术元素,巧妙穿插,在三个艺术维度完成了史诗性叙事,激荡人心。

用戏剧情境还原历史节点和抗战经典。比如,无情地揭露和批判侵略者血腥屠杀,再现刘老庄战斗的悲壮与崇高。在组舞与组歌《遍地烽火》中,铁道游击队袭车战斗,骑兵纵横平原战场,大刀队英勇杀敌,其动静结合的艺术呈现,产生了强大的叙事张力和巨大的艺术感染力。许多情景都因戏剧性的注入,产生了扣人心弦的力量。

发挥艺术的抒情特长,建立情感连接。中国人民以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城,取得近代以来反抗外敌入侵的第一次完全胜利,先烈们的殊死搏斗和奋勇不屈的精神值得深情抒发和致敬。如《不朽的旋律》《无名者勋章》,在音乐演唱中增加情境表演,使旋律返回历史现场。《血战到底》《乘风》等舞蹈节目,直观呈现战场上的血肉相搏及英雄们的冲锋陷阵,精湛的舞蹈技巧与战地战场情景浑然融合。

以和平颂歌唱响史诗性宏大的正义主题。《守护正义》以美学高度在舞台上艺术地呈现了国家仪式仪仗的国威军威之美,场面既整齐划一又十分灵动,气势排山倒海;领唱与合唱《势不可挡》在百舸争流、万马奔腾的背景下,唱出中华民族伟大复兴的势不可挡与和平必胜。

创新是艺术的活力和魅力。晚会将虚拟与实景相结合、舞台形象与历史影像相结合,打开了叙事空间。《在太行山上》的歌声中,历史影像悉数呈现,血与火的颜色象征烽火铁骑,黄河的澎湃,太行山的巍峨,青纱帐的锋芒,白山黑水的艰苦卓绝,都在山河的气势中彰显人民战争的汪洋大海和伟大的抗战精神。晚会中,通过影像史实与舞台情景互相转换,一些重要的历史节点得到延伸展现。

中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的胜利,是具有深刻人类命运主题、无比丰富历史素材、宏大辽阔叙事空间的文艺创作对象,需要不断书写、不断探索、不断创新。

不忘来路

罗 周

80年,足够一粒种子从弹坑里长成参天大树。这个秋天,树叶静静飘落,叶脉里刻着永远的河流:从松花江到黄河,从长江到塞纳河,从太平洋到地中海。文艺晚会《正义必胜》铺展开这河流阔大、呼啸的图景,我们每个人都是其中奔腾的水花。

1931年,当侵略者的铁蹄碾过松花江的冰层,“流浪、流浪……”的哀歌裹着雪花飘遍东北,中国共产党擎起的抗日火炬,在黑夜里划出第一道光亮。亿万生命于绝境中迸裂怒吼,每一处泥泞都深印着攀援的掌印,每一声号角都激荡着对光明的渴望。

那一天,杨靖宇靠在白桦树干上,棉絮从衣襟里露出,像未融的雪。他扣动扳机的刹那,整片山林都在震颤。

那一天,南京的梧桐叶片片染血,30多万双眼睛永远地闭上。萤火从废墟上飘起,微弱地、倔强地,将“活着”二字刻入城墙:活着,赢得胜利、见证胜利!

无数年轻的脚印向延安延伸。青年们背着干粮和小提琴、怀揣诗集与急救包,仿佛成群的候鸟,从成都、从昆明、从广州,奔向宝塔山。窑洞里的煤油灯,照彻长夜。

刘老庄的麦子熟了又黄,82个名字长在麦穗上。子弹耗尽,还有刺刀、有枪托、有牙齿、有不屈的血肉!母亲等待孩子归来,门前风过,是孩子在说:“妈妈,我在呢。”

那些逝去的人,化作了“故乡的云”,化作了静默的群山、闪耀的星辰与人们守护和平的决心。

文艺晚会《正义必胜》让我们重温来路,再一次听到震荡在血管里的鼓声,听到“我”的身体里还蕴含着无数个“我”:埋入白桦林的英烈的生命不是终结,而是等待春天的惊雷;延河边生气勃勃的诗声,震落了酸枣树上的霜花;金黄的麦穗沉甸甸地低头,向泥土里的年轻人鞠躬……黑暗曾经如此庞大,光明在其缝隙里生长、接力,惊心动魄地,被血肉与信念一寸寸点亮,最终喷薄、充盈了天地!

中国共产党领导下的抗日战争胜利,不只是一场军事的胜利,更是信仰的胜利、正义的胜利、生命力量的胜利。这胜利是民族之重生,也是对历史的承诺:承诺所有的牺牲都将被铭记,承诺这片热土再也不被侵略者蹂躏。

抗战的烽火岁月,山上的岩缝嵌着弹片,山下的溪流映着血光。今天,我们沿着山脊前行,呼唤着那些从未远去的名字和那些连名字都失落在山涧的人们,告诉他们:看哪!秋日晨光漫过城市的天际线,早餐摊上热气腾腾,高铁像银亮的箭镞穿过平原,楼宇玻璃上跳跃着万点碎金……我好像听见了哭声,又看见他们都欣慰地笑着。

(作者为江苏省戏剧文学创作院院长)

以史为骨 以情为魂

许 锐

文艺晚会《正义必胜》由年轻文艺工作者担当主力,展现了舞台演艺表达的崭新样式,为国家文艺形象树立了新的标杆。

标杆之新在于以史为骨,诗篇体的历史叙事和回响式的戏剧结构,支撑起文艺晚会的谋篇布局。晚会突破了主题性重大演出中最常见的编年体叙事逻辑,在历史大事件和大时空中撷取精华,以点睛式的艺术表达,构成诗篇体的叙事风格。晚会叙事着重在蕴藏于历史中的精神实质,遵循的是流淌于时空中的情感起承。节目中展开跨越时空的对话,贯穿着历史的脉络:杨靖宇与靖宇大街向光而行的少年,哥哥与南京幸存的妹妹一家,母亲与今天刘老庄英雄连队的战士,八路军父亲与再未能重逢的孩子……历史与当下“相遇”,构成了文艺晚会中的戏剧性大结构。

标杆之新还在于以情为魂,彰显了文艺晚会的艺术张力。在恢弘的历史时空中,晚会以精炼的表达方式和极为精到的艺术样式,构建了动人心魄的情感切口。其中,舞蹈的雕塑质感和情感力量动静交错,是舞台视觉的一大亮色。舞蹈《殇》中黑色雕塑般的舞蹈肢体,衬托着兄妹鲜活的生命,残酷的枪声撕碎了生命的尊严,映衬出抗争的正义。《乘风》的双人舞在“春天来了”的吟诵声中和残破的书桌旁展开,离别的恋人互诉衷肠,期盼春天。《血战到底》结合舞蹈与特技营造出血脉偾张的视觉效果与冲击力。《命运与共》在芭蕾的美好浪漫中展示出和平的真谛与可贵。仪仗队的表演成为新时代强军的视觉冲击。“莫欺我中华无肝胆,母亲膝下百万兵”,《永远的番号》独具匠心,以舞蹈动作营造出灵动的戏剧空间,以娘与儿的深情对话揭示出中国人骨子里的家国大义。

一系列文艺经典唤起观众的历史记忆与情感共振,新歌《势不可挡》和《命运与共》则唱出了中华民族伟大复兴的意气风发与宽广的文明视野。情感贵在真挚,贵在深刻,贵在共情中构筑起晚会之魂。

(作者为北京舞蹈学院院长)

为戏剧情境调准“时代音调”

项筱刚

从呈现形式上看,《正义必胜》是一台晚会,而从创作表述上看,它是一部剧。整台晚会包含了音乐、舞蹈、情景戏剧、杂技、诗朗诵等多种艺术形式,使泾渭分明、相互独立的几种舞台艺术融为一体。这是该晚会鲜明的创作理念,也是其成功的基石。

晚会中,丰富的艺术形式被“平行”地呈现于同一个舞台之上,原先不同艺术形式之间的“沟壑”被综合的、立体的、多元的“剧”填平。各舞台艺术的经典代表作(尤其是音乐)被“碎片化”镶嵌于此“剧”中,在为诸“情境”发出“时代音调”的同时,也赋予了全“剧”灵魂。

晚会透出史诗的气质,纵跨抗战14年。从九一八事变至日本宣布无条件投降,其间包含了东北抗联、抗日救亡、千万青年“投奔光明”、百团大战、台儿庄大捷、敌后游击战等多个令人荡气回肠的“情境”。“碎片化”经典音乐作品已然成为串联各个“情境”的一根红线,反映出创作者的匠心独运。在空间表现上,整台晚会横跨世界反法西斯战争的不同地域。晚会后半部分闪现的经典歌曲《小路》《红河谷》等载歌载舞的场景,将全“剧”升华至“世界反法西斯战争胜利”的情境,尤其是伴随着白求恩、马海德等国际主义战士画面飘然而至的手风琴音色,为此主题的升华增添了一层国际主义色彩。

晚会中既有观众耳熟能详的经典之作,也有新创作品。令人欣慰的是,经典之作的“再创作”,可以立即将观众带入特定的历史情境。这群80后、90后、00后的年轻文艺工作者以其精湛的二度创作,让新作眼前一亮,也让经典焕发出更加耀眼的光芒。

(作者为中央音乐学院研究员)