点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“我要去延安”实景剧。八路军西安办事处纪念馆供图

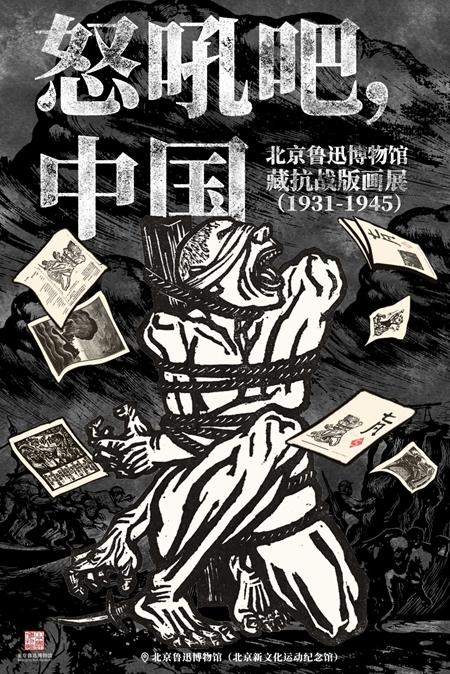

《怒吼吧,中国——北京鲁迅博物馆藏抗战版画展(1931-1945)》海报。北京鲁迅博物馆供图

一件皮箱,诉说着一位青年从浙江到延安的跋涉与理想;一幅名为《怒吼吧,中国》的版画,刻录下一个民族不屈的脊梁。如今,越来越多的年轻人走进革命纪念场馆,与革命文物对话。

国庆中秋假期,在北京,30余组家庭在假期首日走进中国共产党早期北京革命活动纪念馆北大红楼馆区,开启“李大钊与马克思主义在中国早期传播”研学活动;在延安,19座革命类博物馆纪念馆星罗棋布,各地游客参观红色地标,领略革命老区新貌。

此前,在国务院新闻办公室举办的一次新闻发布会上,国家文物局副局长孙德立介绍,全国年均举办革命、建设、改革主题展览超过3000个,6亿人次观众走进革命遗址和纪念场馆。471个革命遗址、纪念场馆被列入全国爱国主义教育示范基地,26个省级行政区发布95条革命文物主题游径。

“现在越来越多的人,特别是青少年与革命文物亲密接触,深情回望历史,感受伟大精神,汲取奋进力量。”孙德立说。

2024年3月26日,香港林大辉中学师生来侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆参加“复兴一课”。侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆供图

不仅说“文物有多珍贵”,还要讲“青年有多勇敢”

孙德立表示,“十四五”以来,全国革命文物保护利用工作在已有基础上取得长足进展,呈现新的面貌。革命文物资源家底基本摸清,全国不可移动革命文物4.2万余处,国有馆藏革命文物150万余件/套。

摸清了文物家底,如何讲好文物故事?

八路军西安办事处纪念馆是一个中小型革命纪念馆,该馆党支部书记、副馆长王欢告诉中青报·中青网记者,纪念馆以《我要去延安》主题展览为“试验田”,尝试打造一个抗战文物的“青春态”叙事。

为什么要为抗战文物注入“青春态”?“八路军西安办事处纪念馆无论从历史渊源还是馆藏资源,都与青年有着深度链接。特别是抗战时期,两万多名爱国青年,通过这里奔赴延安。这里跃动着许多鲜活的故事,沉淀着火热的抗战精神。我们有责任链接当代,面向未来。”王欢说。

展览在策划之初,纪念馆就对18-35岁观众进行了抽样调查。统计结果显示,62%的人认为“抗战精神与当代生活有距离”,77%的人表示“文物背后的故事比文物本身更动人”。

“这些重要数据让我们发现,多以‘事件史’‘宏观叙事’为主的传统展览,可能会遮蔽青年的个体选择与情感体验。革命文物要‘活’起来,必须打破‘代际温差’;抗战精神要‘传’下去,必须找到与青年的‘情感接口’。”王欢说。

为此,该馆在对馆藏资源作了再次梳理和深度研究后,开展了有针对性的走访和征集,并最终将答案锁定在文物——尤其是那些自带情感温度的“青春物件”。“我们换了个视角,不仅说‘延安有多伟大’,还要讲‘青年有多勇敢’;不仅说‘文物有多珍贵’,还要讲‘背后的故事有多鲜活’。”王欢说。

比如,西安美术学院原院长刘蒙天奔赴延安时携带的皮箱,之前展出,是放一个说明牌;现在,以皮箱为核心,通过时空串联地理,来讲一个有血有肉的故事——他怎么从浙江家乡启程,遭遇途中路费被偷等磨难,仍然坚持理想,徒步抵达延安。

《我要去延安》主题展览还把舞台交给年轻人:联合高校和学生深度参与文物保护、策展设计等工作;共同策划表演“我要去延安”实景剧;开展学校巡展巡讲,参加“新时代青年延安行”,鼓励他们创作主题Vlog……

王欢透露,该展览开幕一年多来,纪念馆累计接待观众75万人次,较去年同比增长136%,其中18-35岁群体占比达65%。巡展还走进新疆、内蒙古等地博物馆,和北石油、北科大、火箭军工程大学等40多所高校。

王欢在观众留言本上看到这样一条留言:“原来‘坚定理想信念’不是口号,是纺车转一圈、信纸翻一页、补丁打一摞攒起来的。”

周恩来1944年从重庆带回延安的意大利小提琴。延安革命纪念馆供图

纪念馆成为大课堂

“要让文物说话,让历史说话,让文化说话。”当文物为青年讲好抗战故事,革命纪念馆本身就是绝佳的课堂。

截至目前,全国革命纪念馆超过3000家,以中国共产党历史展览馆、香山革命纪念馆、中国共产党早期北京革命活动纪念馆为代表的一批标志性革命场馆建成开放;中国共产党第一次全国代表大会纪念馆、中国人民抗日战争纪念馆改扩建工程竣工开馆,革命纪念馆建设质量和展陈水平显著提升。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,建立在南京大屠杀江东门集体屠杀遗址之上,于1985年8月15日建成开放。从2014年起,这里成为南京大屠杀死难者国家公祭仪式举办地。

纪念馆内设有基本陈列《南京大屠杀史实展》、主题展览《正义必胜 和平必胜人民必胜——中国战区反法西斯战争胜利暨审判日本战犯史实展》、“慰安妇”受害者专题陈列《二战中的性奴隶——日军“慰安妇”制度及其罪行展》等。

该馆副馆长时鹏程介绍,纪念馆着力打造“六个一课”,讲好国家公祭仪式举办地的“大思政课”。所谓“六个一课”,即入伍一课、从教一课、行前一课、复兴一课、归国一课、入职一课。每一课都为特定的授课对象,从不同的切入口“定制”内容。入伍、从教、入职是按职业划分;行前、复兴、归国,则指向特定群体。

“行前一课,面向南京普通高中和职业学校即将出国的学生,教育他们出国后做爱国主义的践行者、中国故事的讲述者、和平种子的传播者。从2017年至今,已经有9000多人上了这堂课。”时鹏程说,复兴一课,则面向港澳台同胞,引导他们深化民族记忆、增强国家认同;归国一课,面向留学归国人员,激励他们心系“国家事”、肩扛“国家责”。

在时鹏程看来,纪念馆讲授思政课,首先依托于文物史料和纪念设施,以文物为“教材”、以场馆为“教室”、以遗址为“课堂”。中山码头集体屠杀遗址出土的遇难者遗物、日军在南京常府街慰安所的留言墙、约翰·马吉拍摄的影像胶片……搭建起最好的课堂。

9月5日,澳门濠江中学附属英才学校和香港培侨中学,以及澳门濠江中学、东南学校近70名学生,参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。澳门濠江中学学生陈韶君曾通过历史课了解南京大屠杀历史,此次实地探访让她有了更深刻的体会,“纪念馆里的文物、幸存者的真实经历等史料,铁证如山。如今祖国繁荣昌盛,与过去积贫积弱的面貌截然不同,我们更要珍惜”。

师生们还与南京大屠杀历史记忆传承人夏媛面对面交流,夏媛的外婆夏淑琴是南京大屠杀的幸存者。香港培侨中学教师谭小铭已是第三次走进纪念馆:“这次听到幸存者后代讲述,学生们把课本上的文字知识与实地看到的文物、听到的故事结合起来,可以更深刻地理解历史,也更清晰地认识祖国从苦难走向繁荣的历程。”

华侨青年王唯真的抗战手绘本。延安革命纪念馆供图

从文物看到历史的现场

《怒吼吧,中国——北京鲁迅博物馆藏抗战版画展(1931-1945)》,于8月末在北京开幕,精选馆藏132幅抗战时期木刻作品、13种版画图书刊物及3封画家信札,系统呈现“捏刀向木、直刻下去”这一朴素艺术形式所迸发的强大生命力。

版画这门技艺其实始自中国,古称“绣梓”;在14世纪随丝绸之路传入欧洲,逐渐发展出画家自绘、自刻、自印的创作版画;到了20世纪30年代,鲁迅发现,这种形式特别适合现代中国。成本低——一块板子、一把刻刀,随时随地可以创作,而且容易复制、传播得快。于是,经鲁迅大力引介,创作版画重回故土。

1931年8月17日,鲁迅在上海发起了为期6天的木刻讲习会,鼓励青年艺术家既要吸收外来技法,更要表现“中国向来的魂灵”。然而,历史的转折猝不及防,讲习会结束不到一个月,九一八事变爆发,艺术家立即行动起来,日夜赶制抗日画报与木刻传单,张贴于街头巷尾,践行了鲁迅所言“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办”。

为什么展览叫“怒吼吧,中国”?北京鲁迅博物馆副馆长姜异新介绍,这源于李桦创作于1935年的经典作品。这件作品塑造了一个被缚的、仰天怒吼的巨人形象——蒙目的布条遮不住沸腾的血性,半跪的身躯如盘虬的山岳,粗绳深陷皮肉却勒不垮挺直的脊梁。

“今年,我们依然能从这些版画中,感受到年轻艺术家在极其艰难的条件下,一刀一刀刻下的民族苦难与不屈脊梁。它们不只是展品,更是一代人的生命印记、一个民族的集体记忆。”姜异新说。

8月末,专题展览《改变世界的战争——世界反法西斯战争视域的中国抗战》,在中国共产党历史展览馆与延安革命纪念馆两地,同时面向公众开放。

“长期而又广大的抗日战争,也是一场文化的战争。展览中,《黄河大合唱》等经典文艺作品组织起千军万马的抗战故事,通过展示、讲述与情景互动,关联一体,使展览可观、可讲,与观众产生情理共鸣。”延安革命纪念馆馆长刘妮说。

刘妮从事文物工作34年,迄今已征集文物上万件:冼星海的音乐指挥棒,用15年迎回延安;周恩来1944年从重庆带回延安的意大利小提琴,耗时10余年回到延安;今年,华侨青年王唯真的抗战手绘本,则是用22年征回延安的珍贵抗战故事……

“我的体会是,文物征集不是简单的‘拿来主义’,不是一时的发力,而是长期对文物背后研究和阐释的漫长过程。所谓心用到、情至深、力竭尽,方可让文物回到历史的发生地,讲好历史的故事。”刘妮说。

中青报·中青网记者 蒋肖斌