点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【编者按】刚刚过去的汛期,我国降雨呈现“南北多、中间少”的分布格局。夏秋季节雨水增多,易发生洪涝灾害,是我国自古以来面临的自然现象。先民在长期的历史实践中,逐渐摸索、创造出不少治水兴水的有效手段。本期“文物会说话”有声海报专栏,甄选6件特色文物,以第一人称视角,通过有声海报与AI配音等形式,带你探寻我国古人整治水利、防治水患中的智慧。

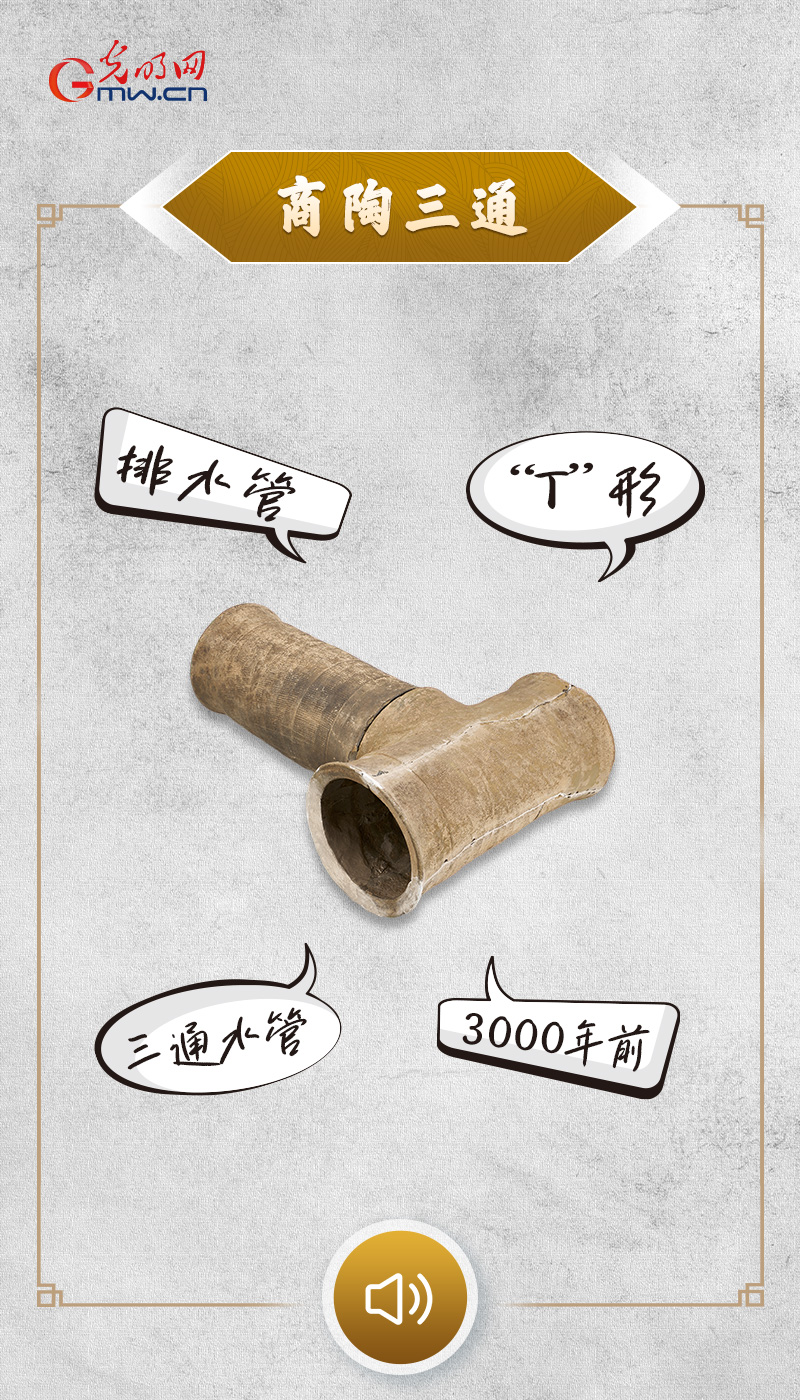

◆商陶三通

(☝点击海报,聆听文物故事)

“如今的你们看到三千多年前的我,有没有一种十分熟悉的感觉?那就对了!因为我自己也发现,我和现代社会中使用的水泥管,长得几乎一模一样。特别是作为管线核心的三通连接处,其承口和插口与当今有着异曲同工之妙。在我生活的殷商时代,人们就已经关注到城市内涝的治理问题,在都城地下打造了完备的排水系统,便利着居民生活。”

——来自商陶三通的自述

文物简介:

商陶三通现藏于中国社会科学院考古研究所,为三接口的“T”形陶制水管,1972年出土于河南安阳白家坟村西地。出土时,三通水管的南北向水管保存17节,全长7.9米,东西向保存水管11节,全长4.62米。水管每节长42厘米,管外径21.3厘米。东西向水管交接处,有一个三通水管,表明3000多年前铺设的地下排水管已形成网络分支。

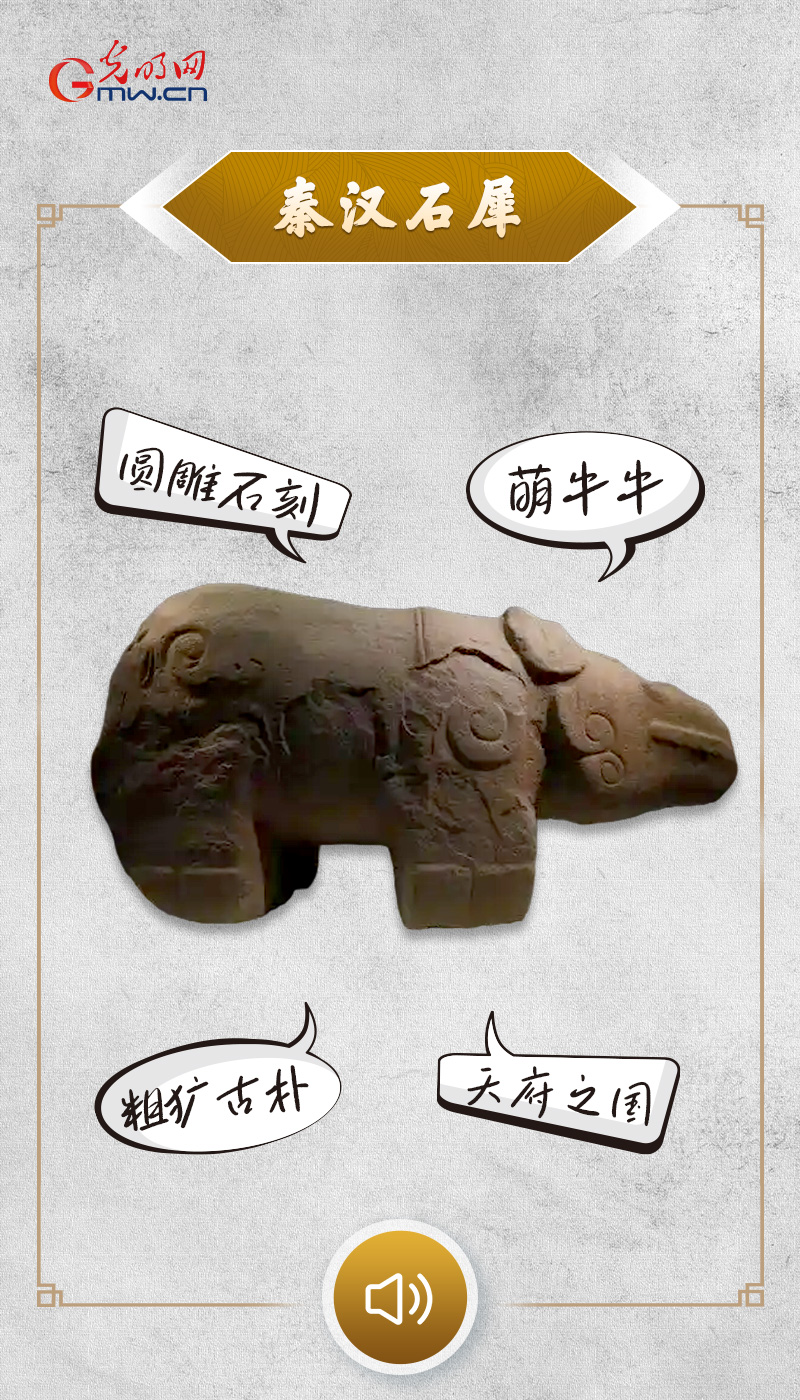

◆秦汉石犀

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我因呆萌的外表而被大家亲切地称为‘萌牛牛’,但我的作用绝不是‘卖萌’这么简单。两千多年来,我肩负着观测水位与镇水兽的双重职责,忠诚坚定地保卫成都平原这方土地不受洪水侵袭。我见证了成都2300年城址未变的历史,是都江堰水利工程塑造‘天府之国’的重要实证。”

——来自秦汉石犀的自述

文物简介:

秦汉石犀现藏于成都博物馆。1973年,该石犀在成都天府广场附近首次发现,但由于当时挖掘技术不足、保护条件有限而被填回。直到2012年12月,石犀才得以“重见天日”。石犀长3.3米,宽1.2米,高1.7米,重达8.5吨。

据《华阳国志》记载,秦蜀守李冰治水时,曾“作石犀五头,以厌水精”。目前没有直接证据证明该石犀是李冰所造的五头石犀之一,但应与李冰治水时建造的石犀同属一个体系。据专家推测,石犀的雕刻年代应该在战国晚期至秦代,兼具水则(古代衡量水位的水尺)和镇水功能。作为我国现存体量最大的秦汉时期圆雕石刻,秦汉石犀具有极高的考古研究和艺术价值。

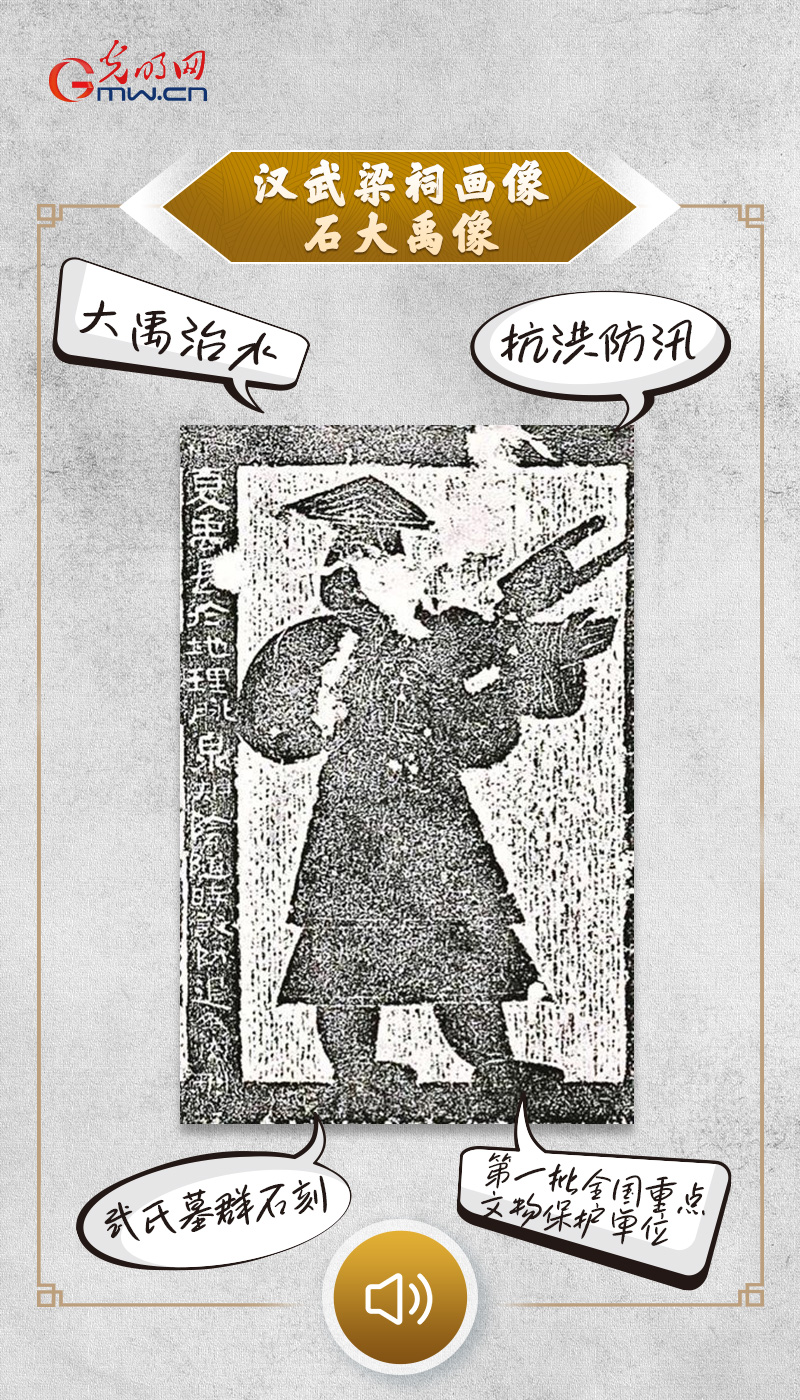

◆汉武梁祠画像石大禹像

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我是大家广为熟知的大禹的画像,来自2100多年前的山东嘉祥武梁祠画像石。传说,在距今4000年左右,古黄河流域发生了大洪水,经过大禹治水,四渎已修,万民乃有居。也从那时起,中华文明进程迈入了新阶段。”

——来自汉武梁祠画像石大禹像的自述

文物简介:

武梁祠画像石是山东嘉祥“武氏墓群石刻”中的一部分,画像内容多取自古代传说及史籍。在其中一幅画面上,大禹头戴斗笠,身穿宽袖衣和裳,左手前伸,右手执耜,回首顾望。左侧榜题为:“夏禹长于地理,脉泉知阴,随时设防,退为肉刑。”武氏墓群石刻的立石时间为东汉元嘉元年(公元151年),出土时间为清乾隆五十一年(公元1786年),1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

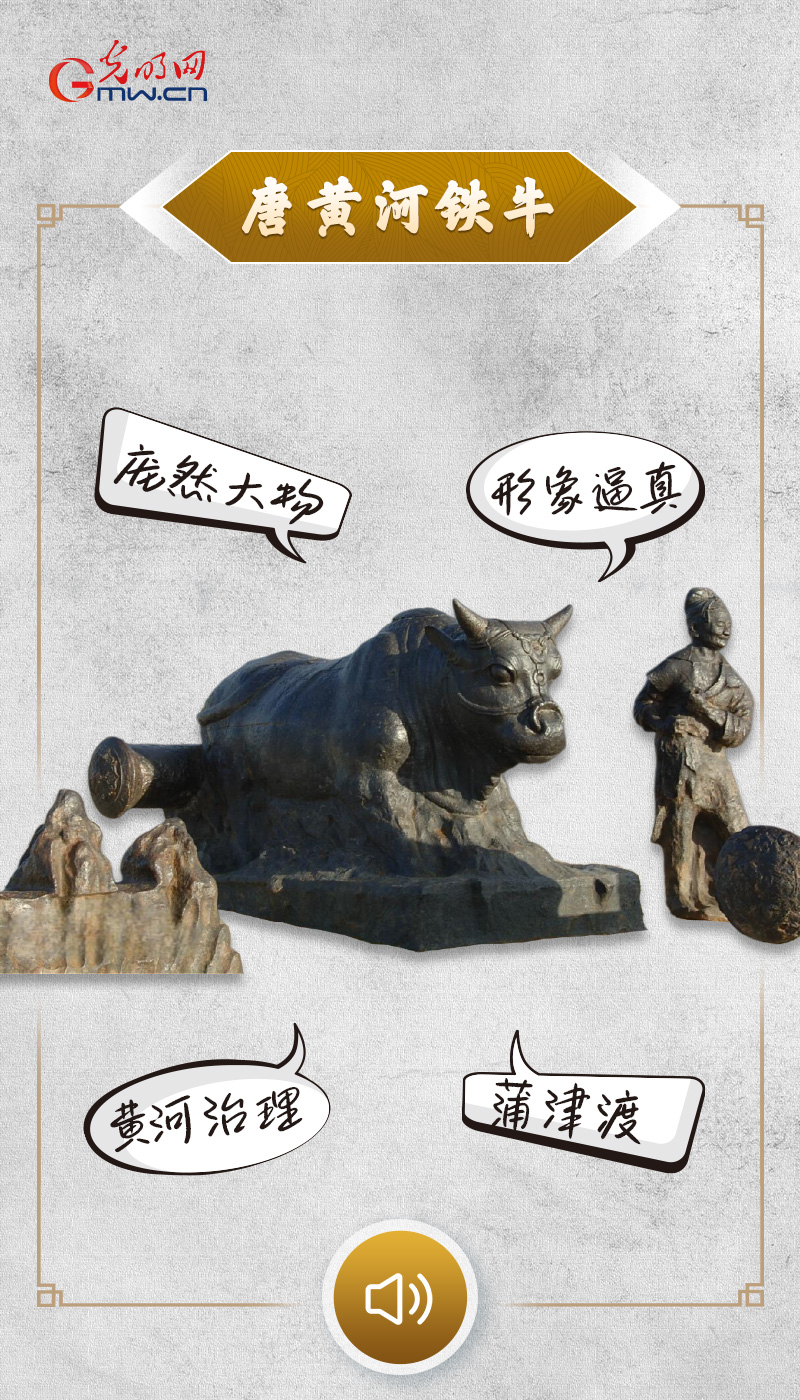

◆唐黄河铁牛

(☝点击海报,聆听文物故事)

“历史上,黄河水患多发,先民千百年来一直致力于治理黄河洪水泛滥的问题。同时,我们所处的蒲津渡,是黄河边的一处交通要津,人们在这里建起了能够抵御河水冲击的铁索浮桥。因此,我们庞大、沉重的身躯,即承担着桥墩的功能,又凸显着人们对黄河安澜所作的努力。”

——来自唐黄河铁牛的自述

文物简介:

唐黄河铁牛现位于山西永济黄河古道两岸,共四尊。铁牛铸于唐开元十三年(公元725年),以稳固蒲津浮桥,维系秦晋交通。元末桥毁,久置不用,后因黄河河道变迁,铁牛没入水中,1989年重现于世。铁牛分为两组,两牛一组,呈前后排列姿态,面朝西方。铁牛每尊高约1.9米,长约3米,宽约1.3米。牛尾后有横轴,用于拴连桥索,轴头有纹饰,各轴不同,分别有连珠饰、菱花、卷草、莲花等。牛侧均有一铁铸高鼻深目胡人作牵引状,四牛四人形态各异,大小基本相同,据测算,铁牛各重约30吨,加之下方的底盘和铁柱,各重约70吨。

铁牛和蒲津渡遗址,共同展现了我国古代桥梁交通、黄河治理、冶金铸造等方面的成就,为历史地理、水文地质、河道变迁、环境考古以及黄河治理等方面的研究提供了资料。

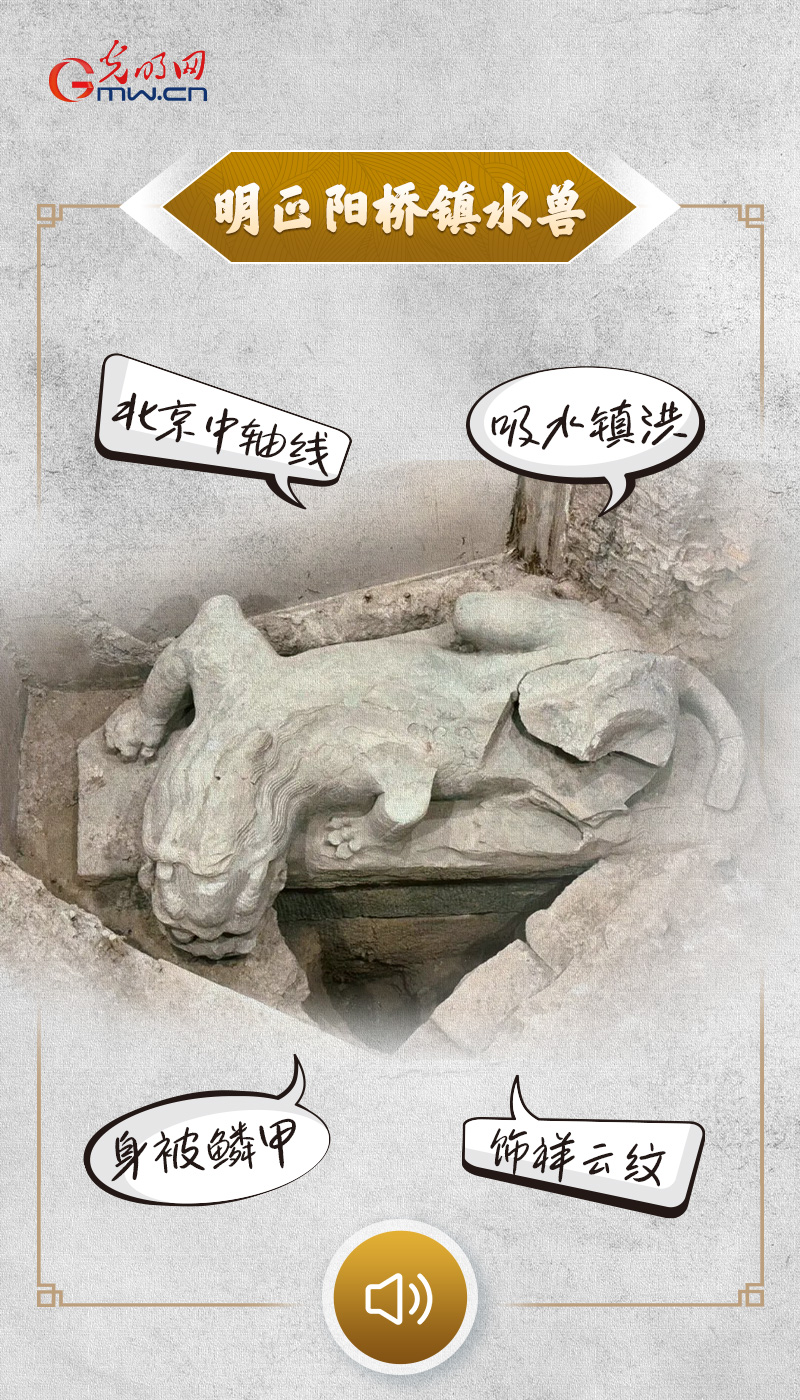

◆明正阳桥镇水兽

(☝点击海报,聆听文物故事)

“身长三尺、背披鳞甲、双目圆睁,我正专注地紧盯着水面,随时准备对付河水的上涨。我是传说中龙所生的九子之一蚣蝮,天性好水。所以,人们常常把我的形象安放在堤上和桥侧,赋予观察水情、镇消水患的‘职责’。这次我出现的地点,是北京城正阳门前的护城河边,让数百年之后的人们得以了解明清正阳桥和护城河道的位置。”

——来自明正阳桥镇水兽的自述

文物简介:

明正阳桥镇水兽现位于北京正阳门箭楼之南的正阳桥遗址考古方舱。镇水兽用花岗岩雕刻而成,俯卧在雁翅石条上,形态浑厚大气,造型逼真;头朝东南,俯向水面一侧,尾向西北,略弯曲,身被鳞甲,局部饰祥云纹;距现状地表深2.5米,长3米,宽1.4米,高48厘米。兽首前倾约12度,前倾造型形成高效导流面,洪水冲击压强模拟测试显示减阻率达17%。镇水兽的发现,有助于了解正阳桥的地理方位,对研究北京城护城河及防御、水利、交通体系具有重要作用。

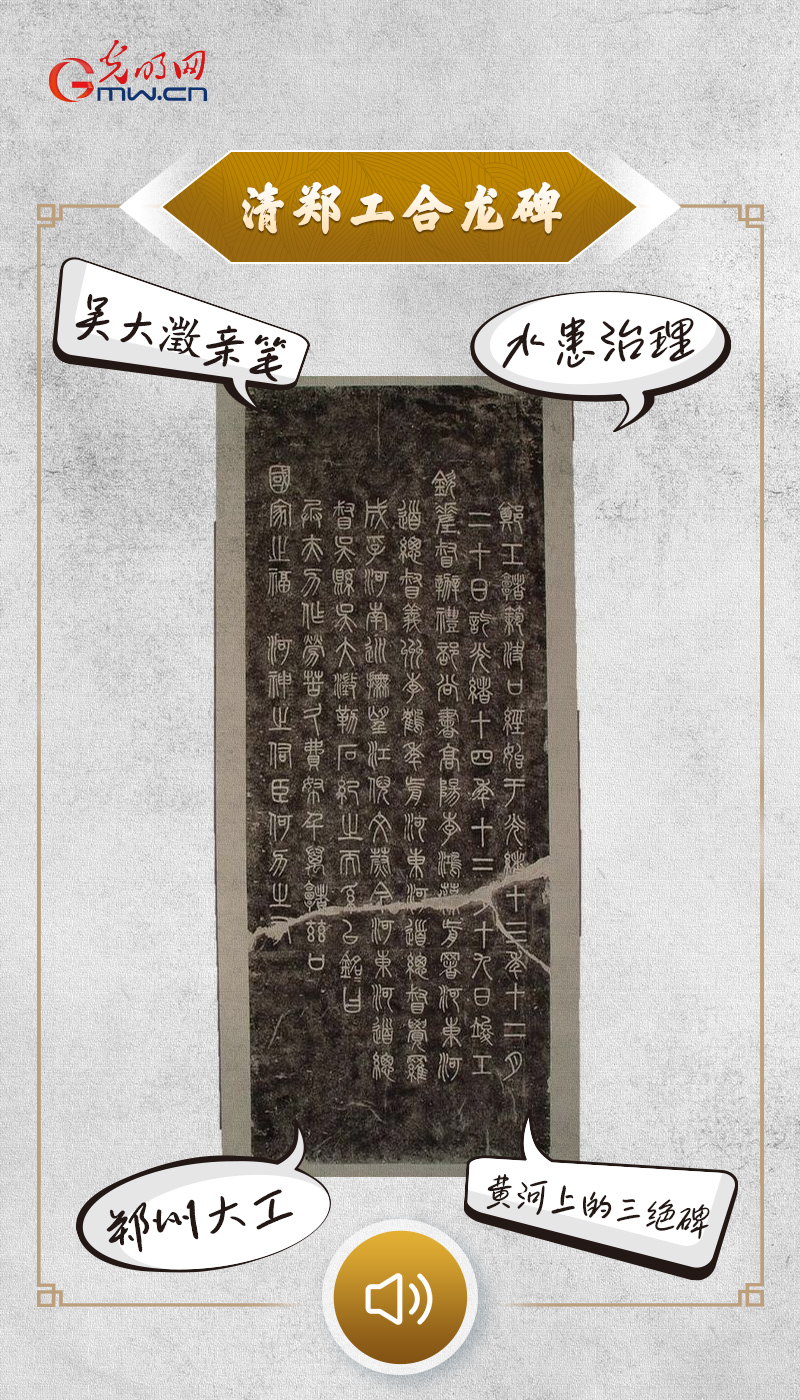

◆清郑工合龙碑

(☝点击海报,聆听文物故事)

“黄河是中华民族的母亲河,但古代的黄河‘三年两口,百年一改’,水患频发,给中华儿女带来了灾难。我诞生于光绪十三年(1887年),是见证当时黄河在郑州下汛十堡东决口、堵复始末的唯一实物,是研究黄河特大堵口工程的重要参照,具有重要的历史、科学、艺术价值。”

——来自清郑工合龙碑的自述

文物简介:

清郑工合龙碑现藏于黄河博物馆,为清代河道总督、著名金石学家、古文字学家吴大澂亲笔撰写。它是证明光绪十三年,黄河在郑州下汛十堡东决口、堵复始末的唯一实物,是研究清代黄河特大堵口工程的重要参照,被誉为“黄河上的三绝碑”。

1887年,黄河在郑州下汛十堡(今花园口乡石桥村)决口南泛,洪水经贾鲁河入淮,导致15州县受灾,灾民约180万人。光绪皇帝派多人督促整修堤防,均未获成功。河东河道总督吴大澂接办后,筹划有方、措施得当,于1888年12月指挥决口合龙。这次堵口首先在黄河上使用水泥、电话、铁制轨道运土车等先进工具和新型材料,工程宏大,史称“郑州大工”。

监制:张宁 策划:李政葳 李春鹏 统筹:唐颖 储佩君 雪晓楠 文案/制作:孔繁鑫 曾震宇 殷新宇 设计:杜丹

往期回顾:

更多内容欢迎扫码关注“文物会说话”有声海报专题