点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【编者按】这段时间,国产大模型深度求索(DeepSeek)风靡全球,引发人们对中国制造等话题的热议。在中华文明的历史长河中,很多精巧绝伦的文物凝聚着中国智慧。本期“文物会说话”有声海报专栏,甄选7件文物,通过有声海报与AI配音等形式,以第一人称视角,带你“深度求索”古代的科技创新。

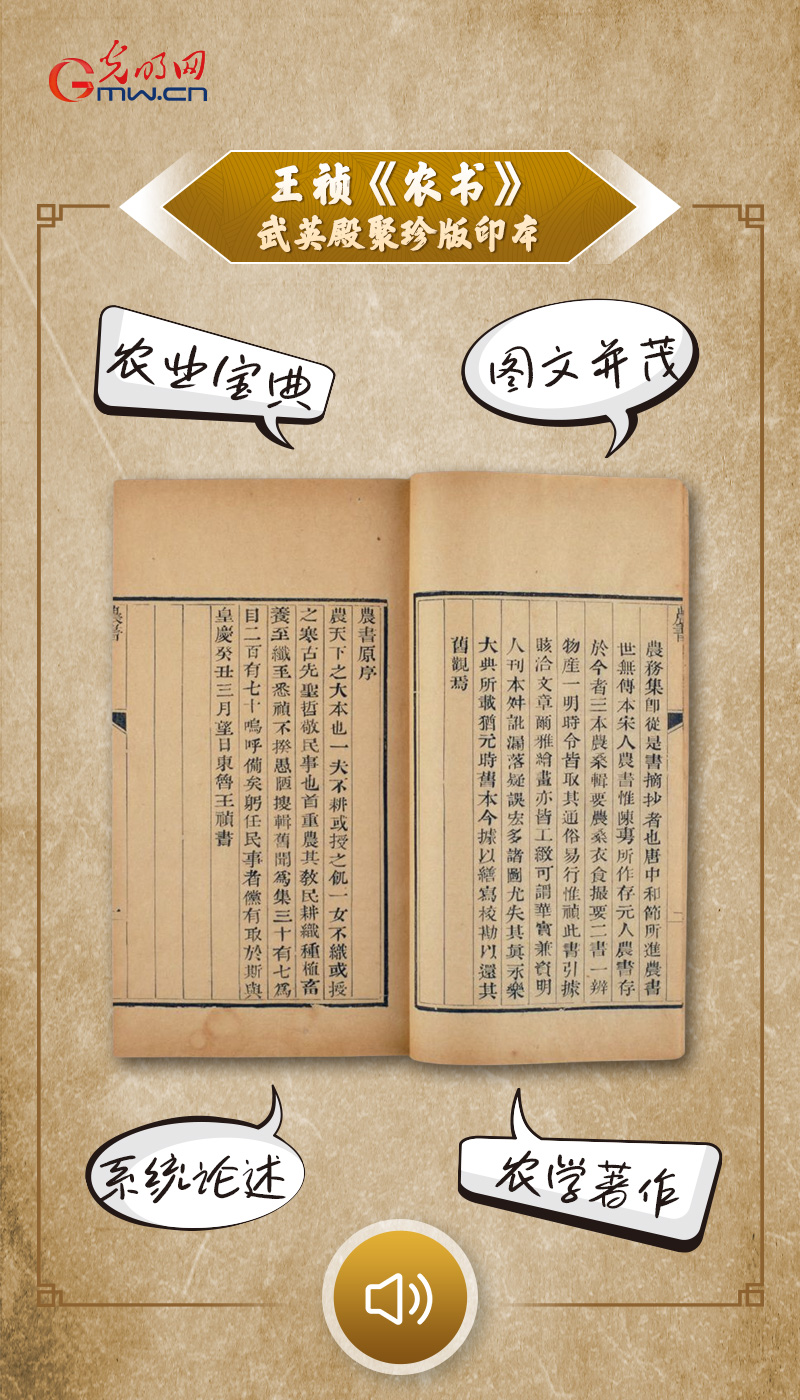

◆王祯《农书》武英殿聚珍版印本

(☝点击海报,聆听文物故事)

“在这片传承千年的华夏大地上,纵使王朝兴衰更迭,农业都是最悠扬的主旋律。我便是记载着至元代为止中国古代各种农业知识的‘宝典’,记录古代劳动人民积累了数千年的耕作经验,在中国古代农学遗产中占有重要地位。”

——来自王祯《农书》的自述

文物简介:

王祯《农书》武英殿聚珍版印本,现藏于故宫博物院。本书是集当时中国农学之大成的重要著作。内分农桑通诀、百谷谱、农器图谱三大部分,另有杂录二目,文13万余字,插图约300幅。此书对包括农、林、牧、副、渔在内的广义的农业生产知识作了较全面、系统的论述,不仅对于农学史有较高的研究价值,而且在经济、科技等方面均具有重要的意义。

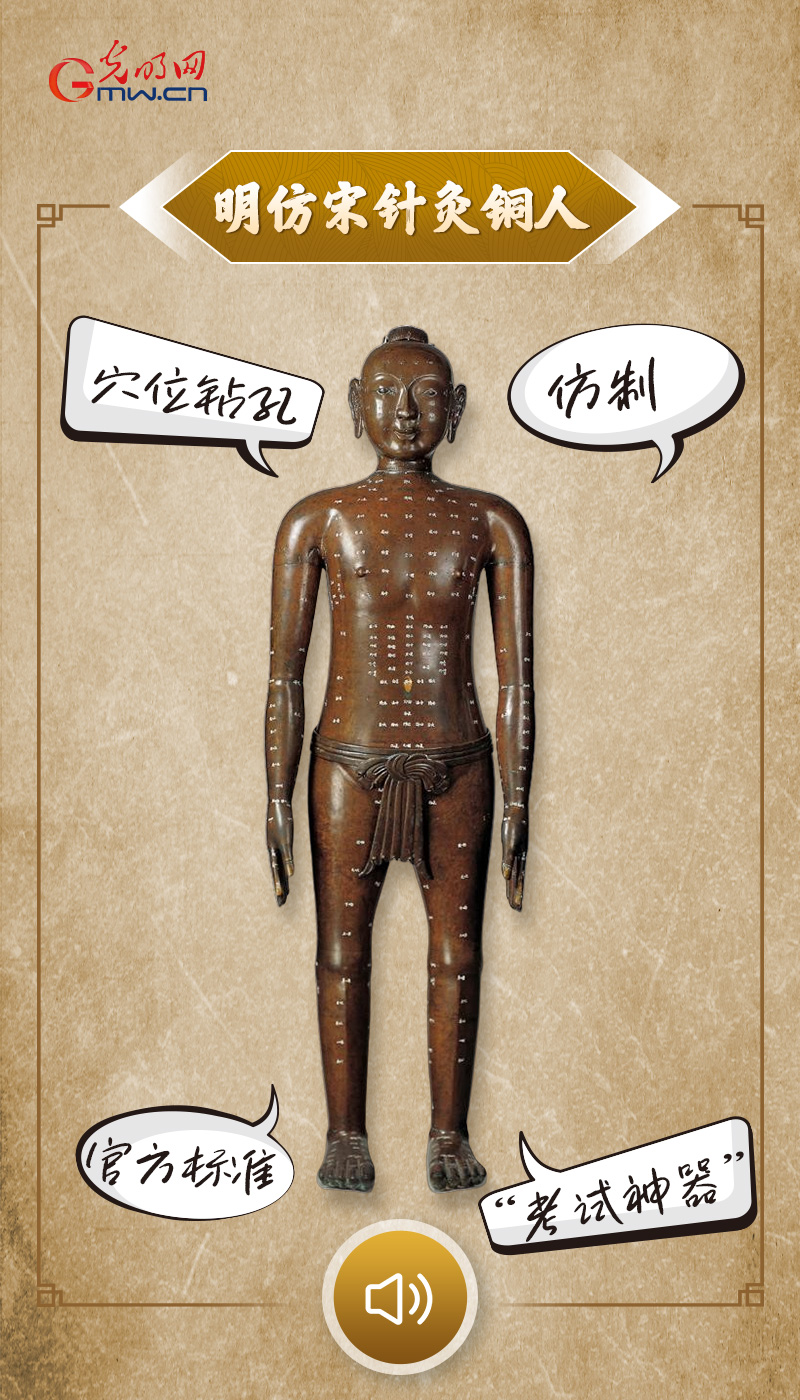

◆明仿宋针灸铜人

(☝点击海报,聆听文物故事)

“放心扎,我不会疼,因为我是铜做的。不过,在考试的时候,你可要扎仔细了。考试的时候,我身体的外部会铺满黄蜡,穴位被挡住,内部中空注满水,穴位扎准了,水会流出来,否则针不能刺入。所以,要好好学这些官方穴位标准,不然考试容易‘挂科’!”

——来自明仿宋针灸铜人的自述

文物简介:

明仿宋针灸铜人现藏于中国国家博物馆,通高213厘米。针灸是中国古代创造的一种独特的医疗方法。其特点是在病人身体的某个部位用针刺入,或用火的温热刺激烧灼局部,以达到治病的目的。前一种称作针法,后一种称作灸法,统称“针灸疗法”。

北宋天圣年间(公元1023年—1031年),在宋仁宗要求下,太医王惟一考订针灸经络,设计并主持铸造了两件针灸用的铜人模具。铜人与真人大小相似,胸腹腔中空,表面铸有经络走向及穴位位置,穴位钻孔。主要用于考核学生掌握针刺技术的熟练程度。元明两代曾屡次翻铸针灸铜人。此件针灸铜人,是明正统八年(公元1443年)仿照“宋天圣针灸铜人”铸造的。

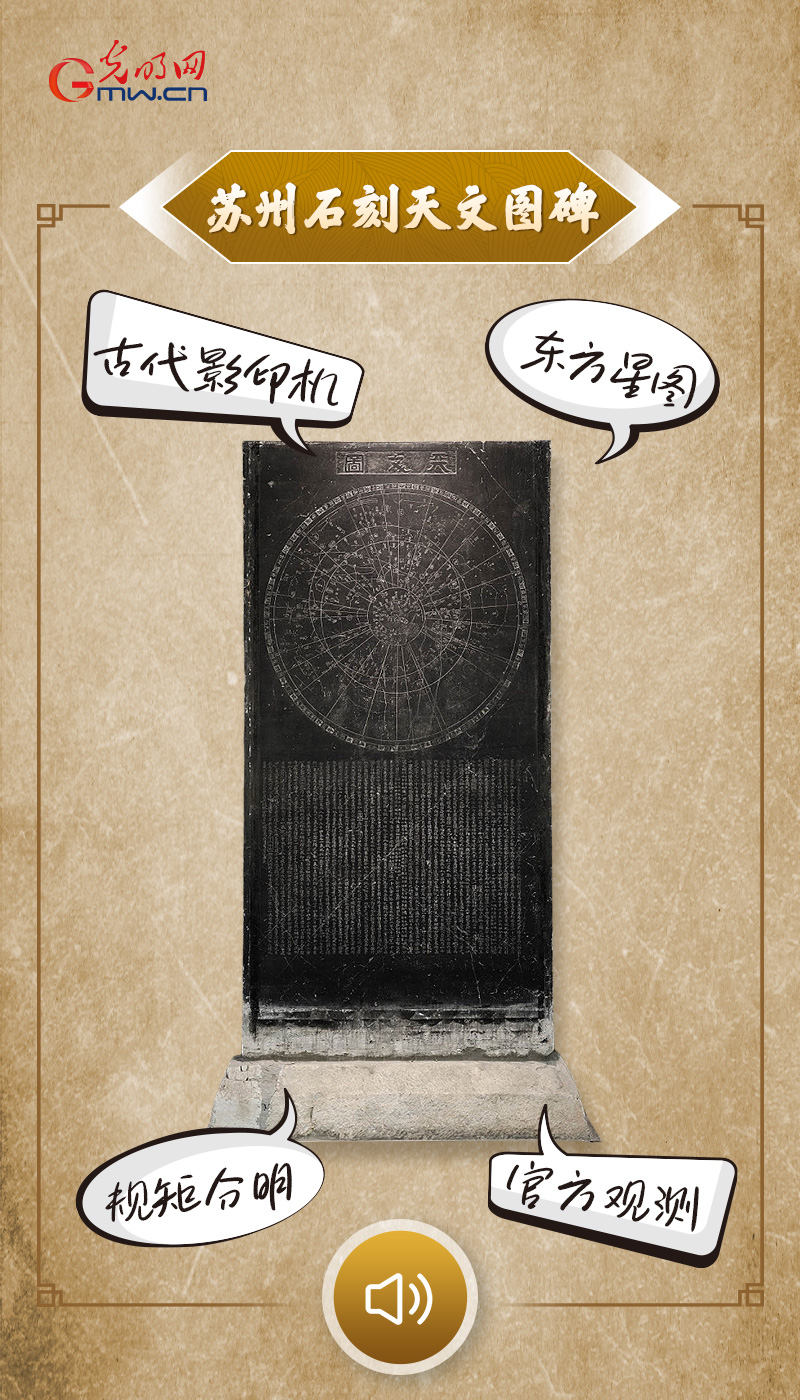

◆苏州石刻天文图碑

(☝点击海报,聆听文物故事)

“北宋时代,朝廷组织了五次大规模恒星观测工作,其中第四次观测结果由南宋的黄裳画成了星图,后苏州著名石刻师王志远将其雕刻成为现在的我。来自现代的朋友,今晚的星空是不是还和当年一样明亮呢?”

——来自苏州石刻天文图碑的自述

文物简介:

苏州石刻天文图石碑现藏于苏州碑刻博物馆,是由南宋天文学家黄裳根据北宋时期恒星观测结果绘制的星图,全图共绘恒星1440颗。苏州石刻天文图是现存时间较早、准确度较高的东方星图,对研究古代星官、论证现代恒星演变提供了十分宝贵的史料。

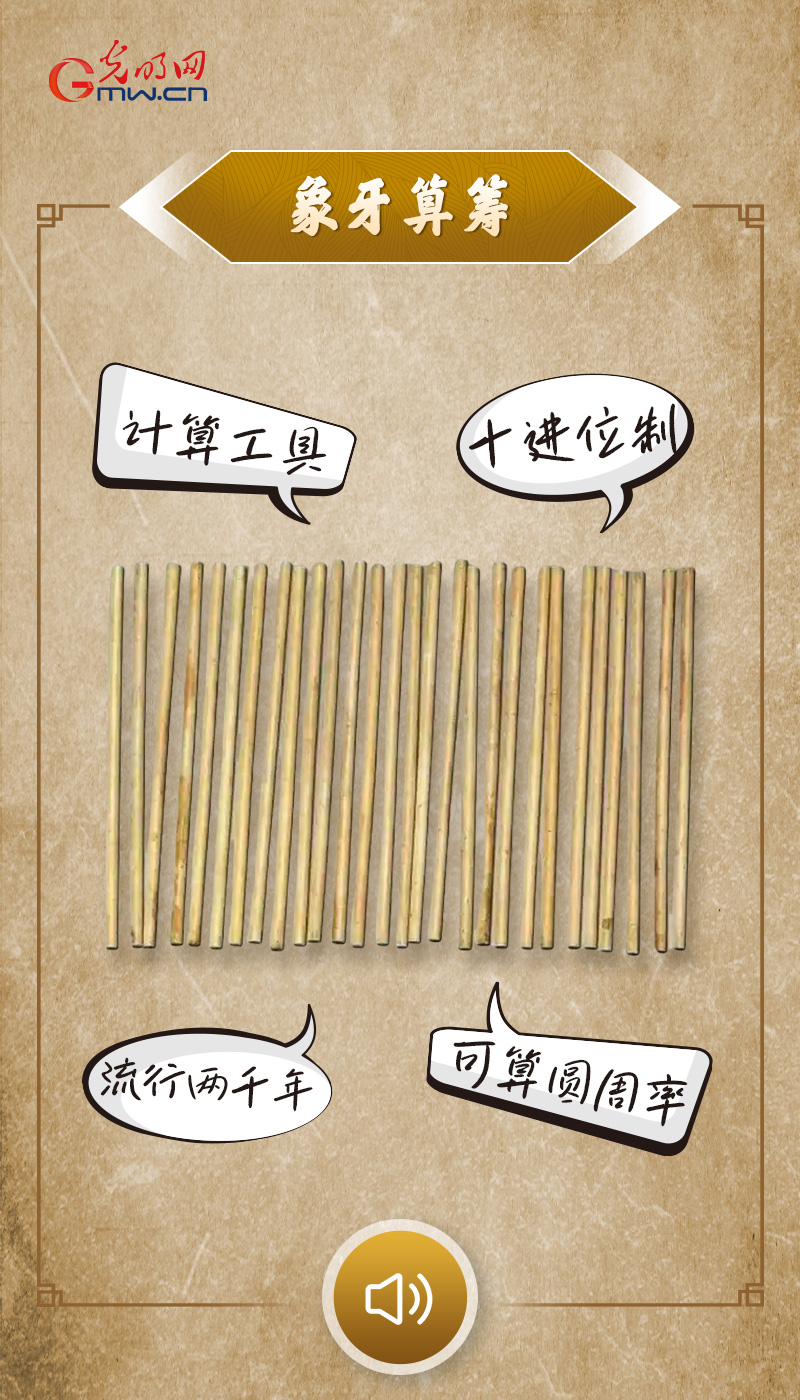

◆象牙算筹

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我们可不仅仅是光滑的小棍,而是古时候流行了两千多年的计算工具——算筹。符合十进位制的算筹计数法,与世界其他古老民族的计数法相比,有显而易见的优越性。我们不仅能进行加减乘除计算,还能进行乘方、开方、解方程等复杂运算。南北朝时期的数学家祖冲之,也是使用我们算筹来计算圆周率呢!”

——来自象牙算筹的自述

文物简介:

象牙算筹出土于陕西省安康市佑圣宫汉墓,现藏于陕西历史博物馆。用“算筹”进行计算称作“筹算”,是中国古代的计算工具,算式有横式和纵式两种,严格遵从十进位制。其中1-5均分别以纵横方式排列相应数,6-9则以上面的算筹再加下面相应的算筹来表示。表示多位数时,个位用纵式,十位用横式,百位再用纵式,千位再用横式,万位再用纵式,遇0则置空。以此类推,可以用算筹表示出任意大的自然数。

中国古代十进位制的算筹记数法,是世界数学史上的一大发明创造。算筹在春秋战国时期就臻于成熟,至少使用了两千多年,直到元末明初算盘推广之后才逐渐被取代。

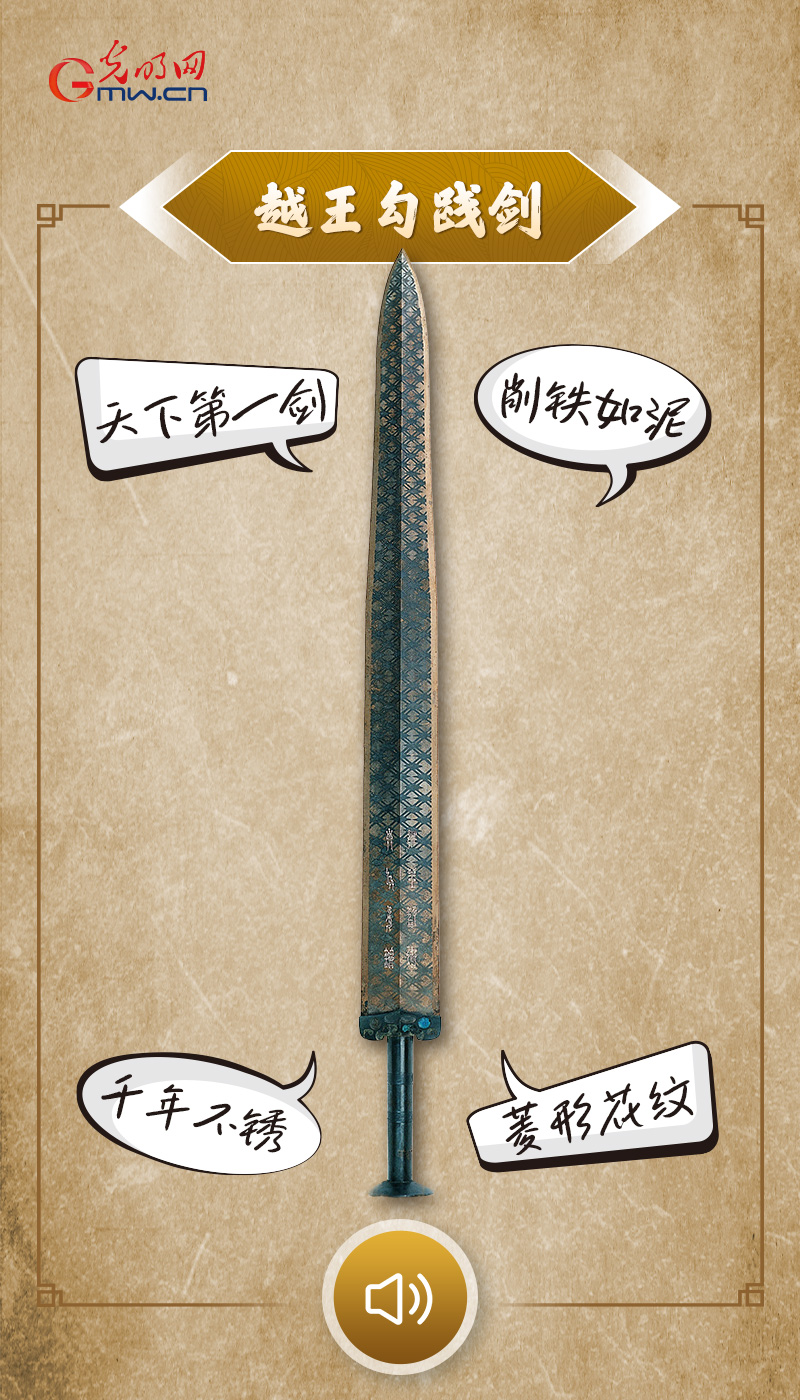

◆越王勾践剑

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我是一把掩藏锋芒两千多年的青铜宝剑,出土那一刻仍然寒光凌厉、毫无生锈,一次划开16层白纸不在话下。何以千年不锈?一方面在于‘内功’,我所用铜料质量好,剑身还作了硫化处理;另一方面在于‘外功’,我所出土的墓葬处于含氧量甚少的中性土层,还有剑鞘保护。春秋战国时期铸剑师的高超技艺,让如今的人们得以感受什么是‘剑气如虹’。”

——来自越王勾践剑的自述

文物简介:

越王勾践剑出土于湖北省江陵望山一号楚墓,现藏于湖北省博物馆。剑首向外翻卷呈圆盘形,内铸11道精细的同心圆,剑身满饰黑色菱形花纹,剑格的正面和反面分别用蓝色琉璃和绿松石镶嵌成美丽的纹饰。在剑身正面靠近剑格处写有两行鸟篆铭文,分别是“越王鸠浅 自作用剑”,经专家考证,鸠浅就是勾践,这八字铭文向我们表明了这把剑的身份。越王勾践剑制作精美,历经两千五百余年,仍然纹饰清晰精美,寒光闪闪,毫无锈蚀,被誉为“天下第一剑”。

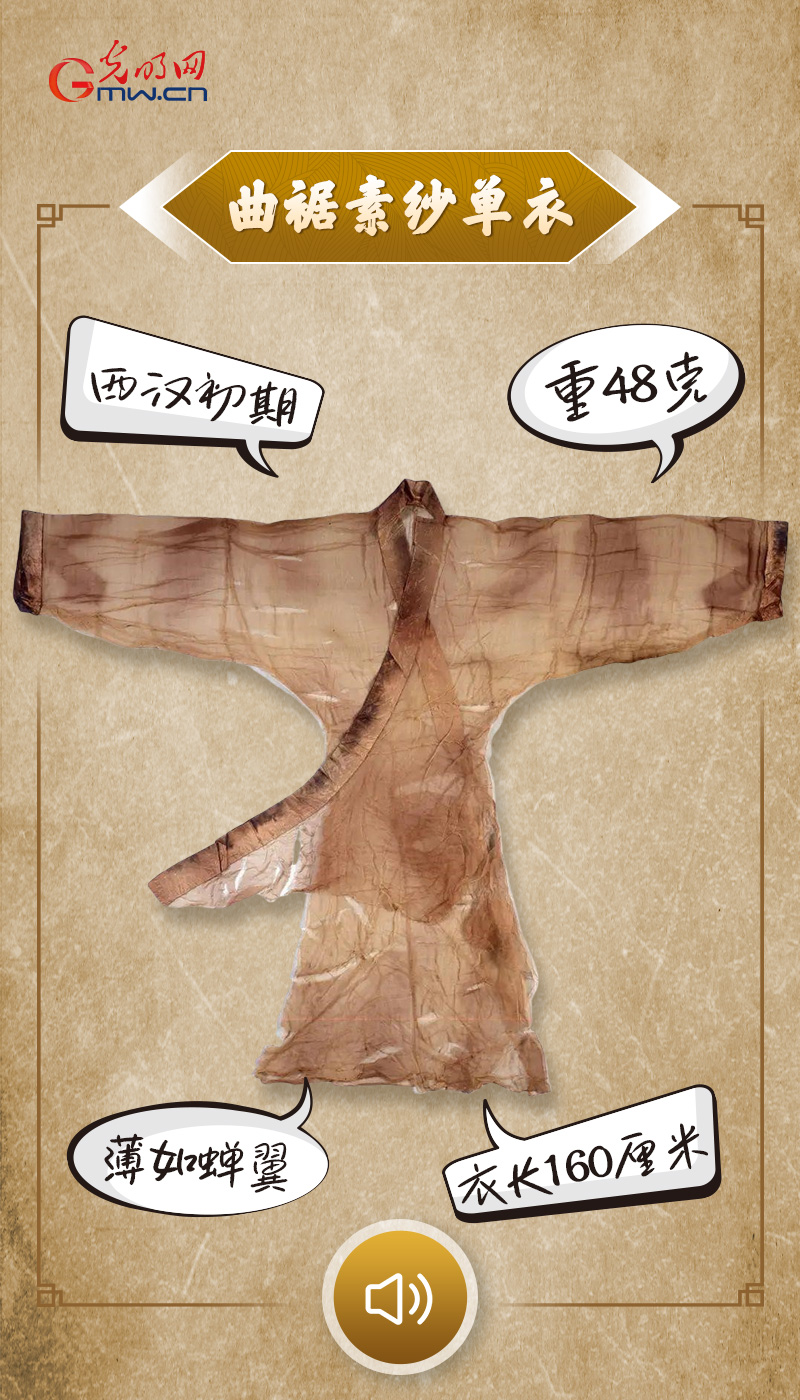

◆曲裾素纱单衣

(☝点击海报,聆听文物故事)

“薄如蝉翼、轻若烟雾……你还记得辛追夫人的直裾素纱单衣吗?我是它的‘姊妹款’——曲裾素纱单衣,仅重48克。这背后的秘诀在于我所用的材料,也就是蚕丝。养蚕缫丝技艺是中国的伟大发明之一,不仅展现了中国古代劳动人民的智慧,也体现出他们对自然界的细致观察和深入探索。”

——来自曲裾素纱单衣的自述

文物简介:

曲裾素纱单衣现藏于湖南博物院,重仅48克,与湖南博物馆收藏的另一件49克重的直裾素纱单衣,同为湖南省长沙市马王堆1号墓出土。曲裾素纱单衣的衣料为轻薄、未经染色的平纹方孔素纱织物,袖口和衣领用绢做装饰,可以更好地体现女性的柔美。经测算,其用纱料约2.6平方米,如果除去较厚重的用作衣领、衣袖、衣襟缘边的绢,其重量只有20多克,每平方米衣料重仅12-13克。

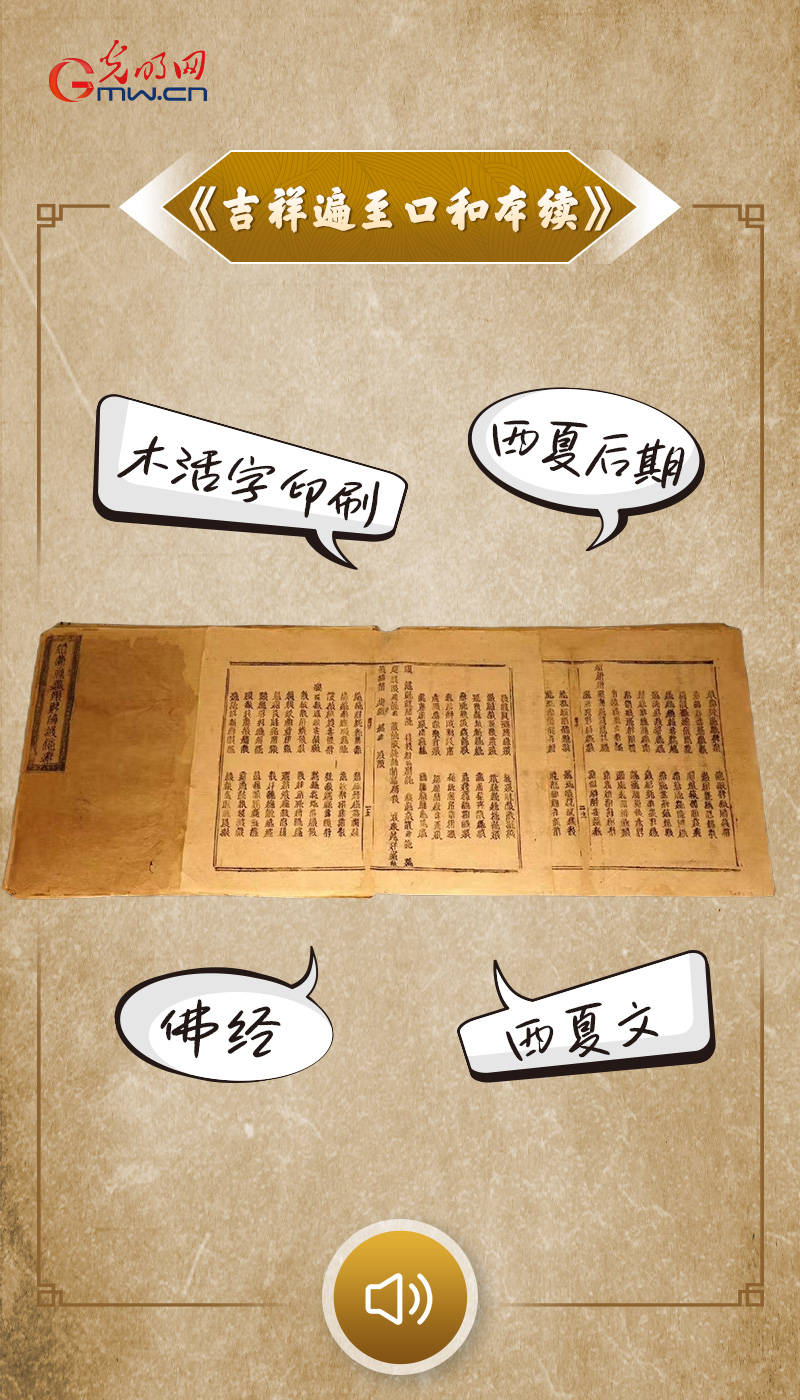

◆《吉祥遍至口和本续》

(☝点击海报,聆听文物故事)

“版框栏线不衔接、倒字错字现象、隔行竹片印痕……当我从一座西夏时期佛塔下重见天日,一系列特征让现代学者们欣喜不已——我是迄今世界上发现最早的木活字版印本实物!我的出现,不仅将木活字印刷的发明和使用时间提早了一个多世纪,也捍卫了活字印刷术由我们中国人发明的事实。”

——来自《吉祥遍至口和本续》的自述

文物简介:

《吉祥遍至口和本续》出土于宁夏回族自治区贺兰县拜寺沟方塔,现藏于中国国家版本馆。这套共9册约10万字的佛经,是藏传佛经的西夏文译本,为现存最早的木活字印本之一,将木活字的发明和使用时间从元代提前到宋代。

北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中记载,毕昇发明了泥活字印刷术。作为中国古代“四大发明”之一的活字印刷术,是印刷史上的一次技术革命,加速了书籍的普及和知识的传播。这项技术后来被传播到国外,加速了人类文明的历史进程。

监制:张宁 策划:李政葳 李春鹏 统筹:唐颖 储佩君 文案/制作:孔繁鑫 李飞 曾震宇 设计:杜丹

联合出品:光明网、国家文物局新闻中心

往期回顾

更多内容欢迎扫码关注“文物会说话”有声海报专题