点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【编者按】当前,我国大范围高温天气正在持续。炎炎夏日里,现代人有空调、冷饮,古人又有哪些妙招?从战国时期的“青铜冰箱”,到宋代的“凉感枕”,再到清代的“竹夫人”……其实,古人早就研发出了一套避暑“凉”方。本期“文物会说话”有声海报专栏,甄选10件特色文物,以第一人称视角,通过有声海报与AI配音等形式,带你探寻我国古人的避暑智慧。

◆战国曾侯乙铜鉴缶

(☝点击海报,聆听文物故事)

“在我生活的年代,凡是进行祭祀和宴请宾客,都需要使用冰鉴供酒,我就是用来冰酒的用具,可能是世界上最早的冰箱!我虽然造型端庄,但也带有浓厚的生活气息。炎热的夏季,古人在掌握采冰、用冰技术基础上,通过我就能获得更高的生活品质。”

——来自战国曾侯乙铜鉴缶的自述

文物简介:

战国曾侯乙铜鉴缶于1978年出土于湖北随州曾侯乙墓,共出土两件形制相同的鉴缶,现分别藏于湖北省博物馆和中国国家博物馆。该器物由外层方鉴与内层方缶两部分组成,鉴缶均有“曾侯乙作持用终”铭文,年代为战国早期。器物通体饰蟠螭纹、勾连纹及蕉叶纹,采用分铸焊接与失蜡法等复合工艺铸造,展现了战国时期青铜器制造的高超技艺。

使用时,在方缶里面盛酒,在鉴与缶的缝隙中放冰,就可以达到冰酒的效果。冬天则贮存温水,尊缶内盛酒,这样就可以喝到“冬暖夏凉”的酒。该器物又称“冰鉴”,是迄今所见先秦时期形制最大、保存最完整、铸造最精美的冰酒用具,被誉为“世界上最早的冰箱”。

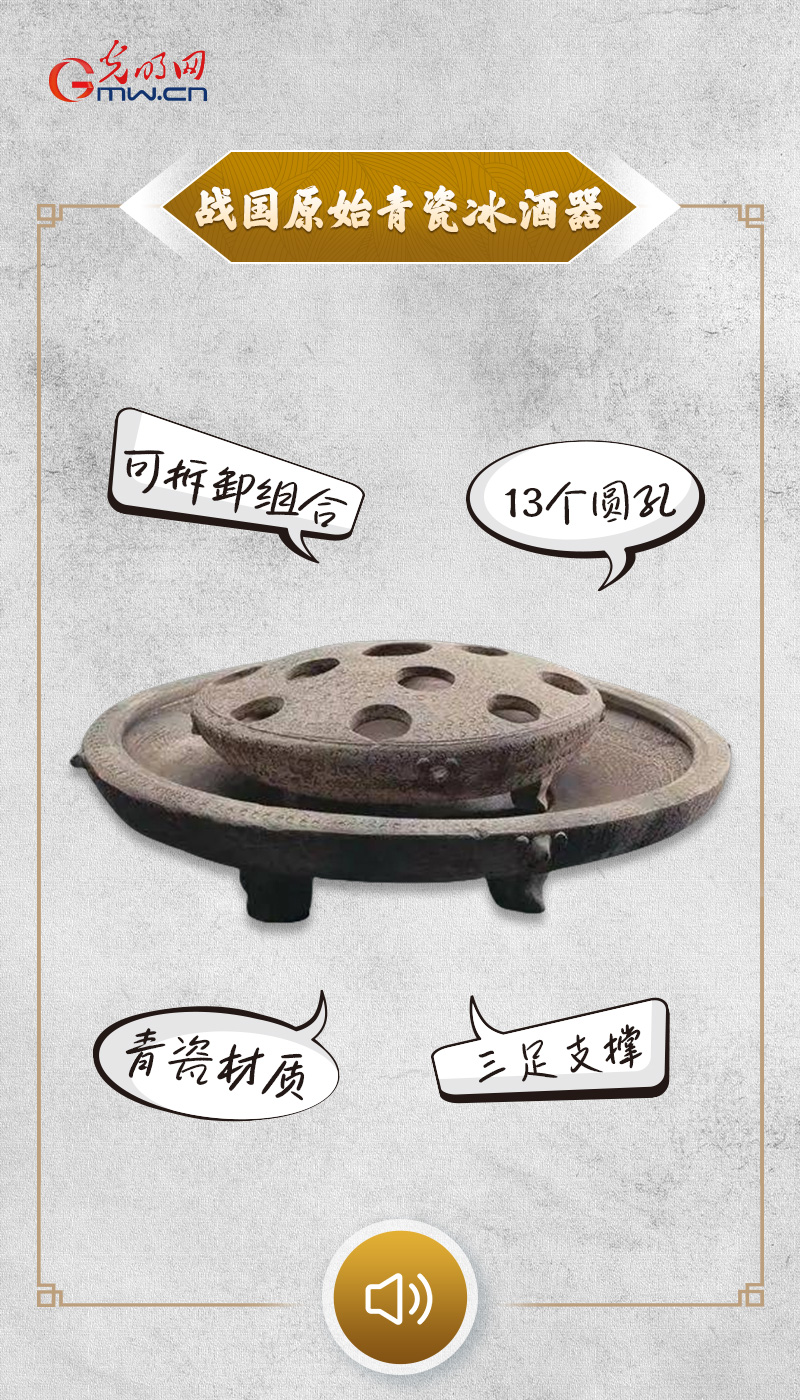

◆战国原始青瓷冰酒器

“夏日炎炎,小酌一杯冰酒,岂不快哉?我是战国早期的原始青瓷冰酒器,被发现于江苏无锡鸿山的一处越国贵族墓。喝冰镇酒有很久的历史。在《楚辞·招魂》中就有‘挫糟冻饮,酹清凉些’的记述,证明春秋末期,冰镇米酒已经在诸侯的宴席上屡见不鲜。觥筹交错,冰酒佳肴,诸侯们夏季的生活真是丰富多彩。”

——来自战国原始青瓷冰酒器的自述

文物简介:

战国原始青瓷冰酒器出土于江苏无锡鸿山越国贵族墓,现藏于南京博物院。它由承盘和冰酒器组成,冰酒器外鼓,上部有13个圆孔。器表施青黄釉,胎质坚硬密实,属于越地原始青瓷制作工艺的典型代表。古人使用时,在承盘中放置储存已久的冰块,向冰酒器内置水,再将盛满美酒的酒杯放置在冰酒器的圆孔中。

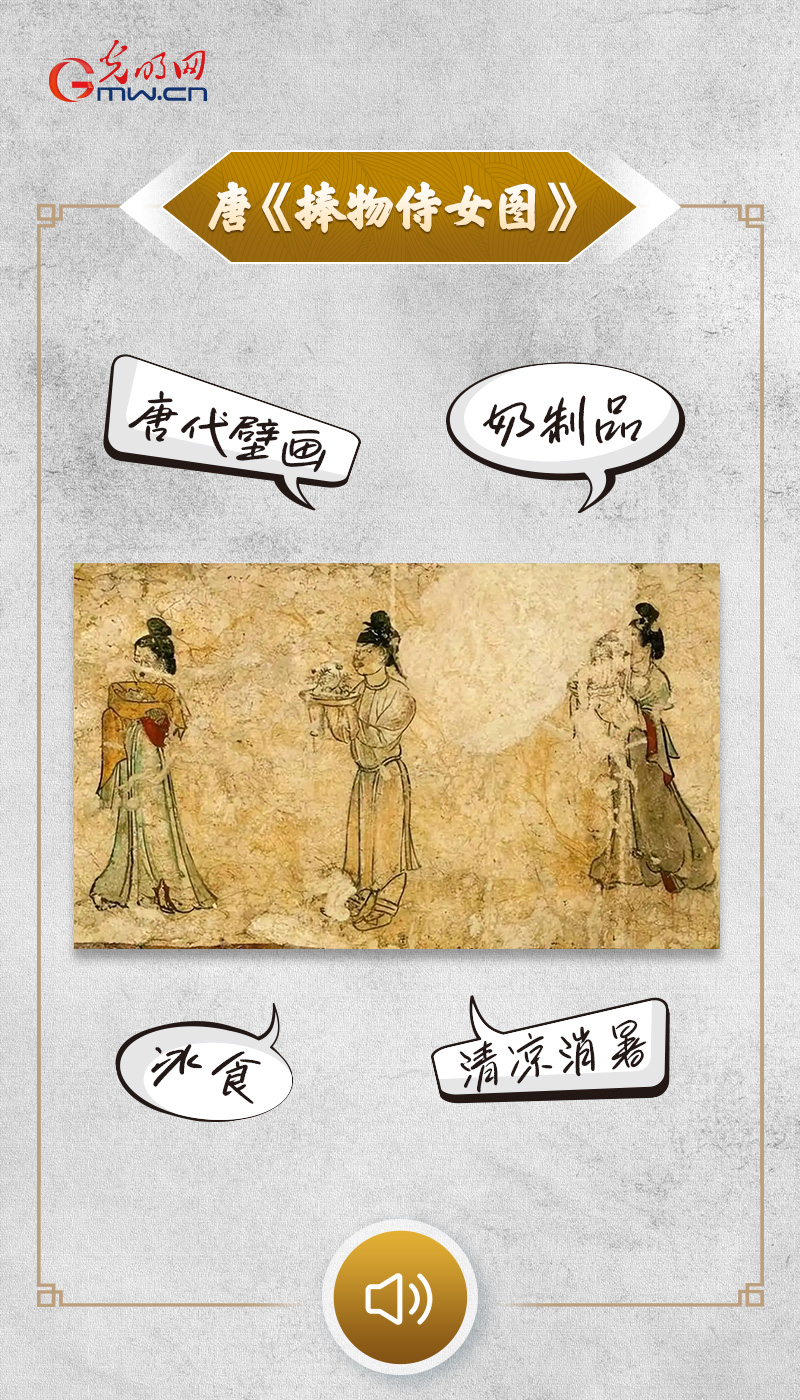

◆唐《捧物侍女图》

(☝点击海报,聆听文物故事)

“夏日炎炎,一份冰凉可口的冰淇淋绝对是消暑首选。但可别以为这只是你们现代人的专属,我就是记录着当年宫廷中宴席前上菜的壁画,而当年的冰食‘酥山’就是今天冰淇淋的前身。在当年大厨们的手中,这份由奶制品混以多种调味后的美味不仅色香味俱全,也让炎热的日子多了分冰凉甜蜜。”

——来自唐《捧物侍女图》的自述

文物简介:

唐《捧物侍女图》出土于陕西咸阳乾县唐章怀太子墓,现藏于陕西历史博物馆。壁画表现的是一个宫廷侍女捧着一个容器,里面托着食品,正在敬献主人。据专家考证,这个食物很可能就是酥山。

“酥山”的原料实际上是用奶制品提炼的“酥”做成的。制作时会把“酥”进行加热融化,加上蔗汁、蜂蜜等调味品,再装饰以彩树、红花等进行塑形,并用冰块冷冻,一道会出现在唐代夏日宴席中的冰食就制作完成了。

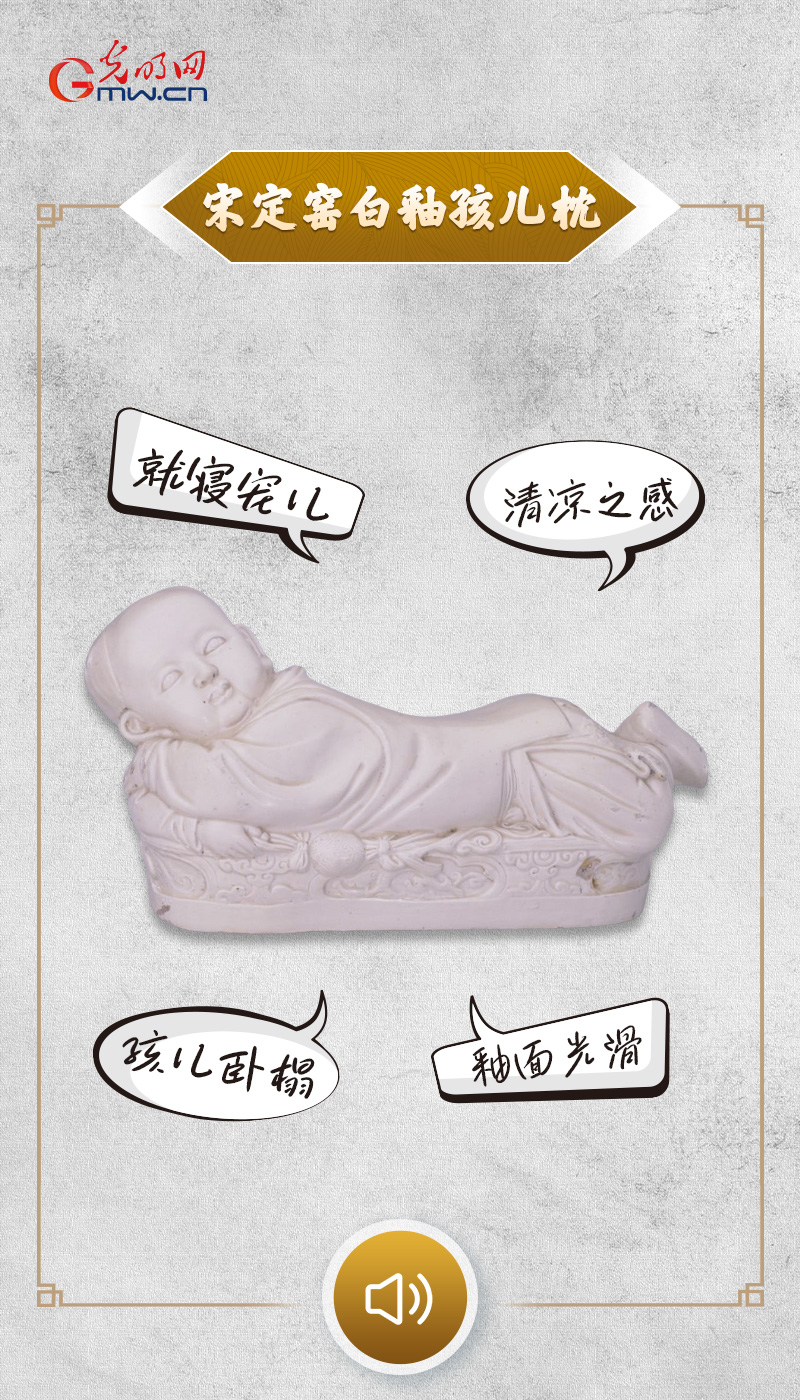

◆宋定窑白釉孩儿枕

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我看似又冷又硬,却是宋代时的人们解暑降温、缓解燥热的夏日家居‘神器’。因为我们瓷枕光滑的釉面非常清凉,中空的结构也加速了散热。宋代词人李清照就曾使用过我,并留下了名句‘玉枕纱厨,半夜凉初透’呢!”

——来自宋定窑白釉孩儿枕的自述

文物简介:

这件宋定窑白釉孩儿枕现藏于故宫博物院。枕作孩儿伏卧于榻上状,以孩儿背作枕面。宋代时期的定窑匠师独具匠心,将瓷枕塑造成一个天真、活泼可爱的男童形象。孩童眉清目秀,眼睛圆而有神,神情悠闲得意。整件作品线条柔和流畅,细部刻画极为生动传神,成为中国古代瓷器中的名品。

古人喜欢使用玉枕、瓷枕,因为玉、瓷可以爽身怡神,甚至有“明目益睛,至老可读细书”的作用。宋代瓷枕盛行,南北方瓷窑普遍烧造,种类繁多,造型丰富。品种有白釉、黑釉、青釉、青白釉、黄釉、绿釉、三彩等。造型有长方形、八方形、银锭形、腰圆形、如意形、虎形、狮形、孩儿形等。

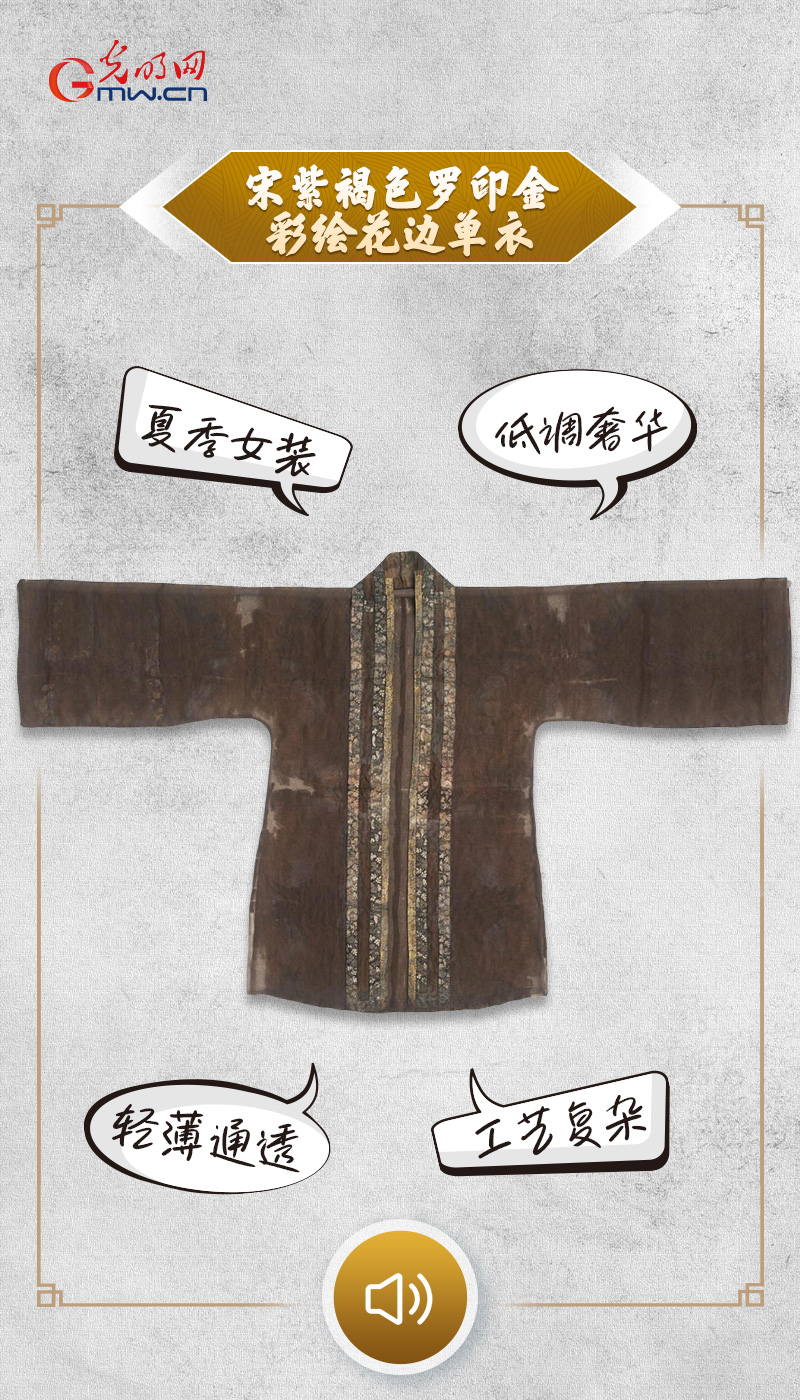

◆宋紫褐色罗印金彩绘花边单衣

(☝点击海报,聆听文物故事)

“南宋的‘白富美’的衣品有多高?看我就知道了。我是一件南宋时期的夏装,轻薄通透,灵动飘逸。1975年出土时,我破损严重,多亏了文物保护工作者运用了先进技术等,才把我重新唤醒。”

——来自宋紫褐色罗印金彩绘花边单衣的自述

文物简介:

宋紫褐色罗印金彩绘花边单衣出土于福建福州黄昇墓,现藏于中国丝绸博物馆。紫褐色罗印金彩绘花边单衣合领、对襟,襟上无纽襻或系带,两侧开衩。衣身以宋代最常见的二经绞素罗织物制成。襟缘最外侧采用印金填彩工艺,其内两条为彩绘,具有强烈的装饰效果,是宋代盛行的贵族妇女服装。

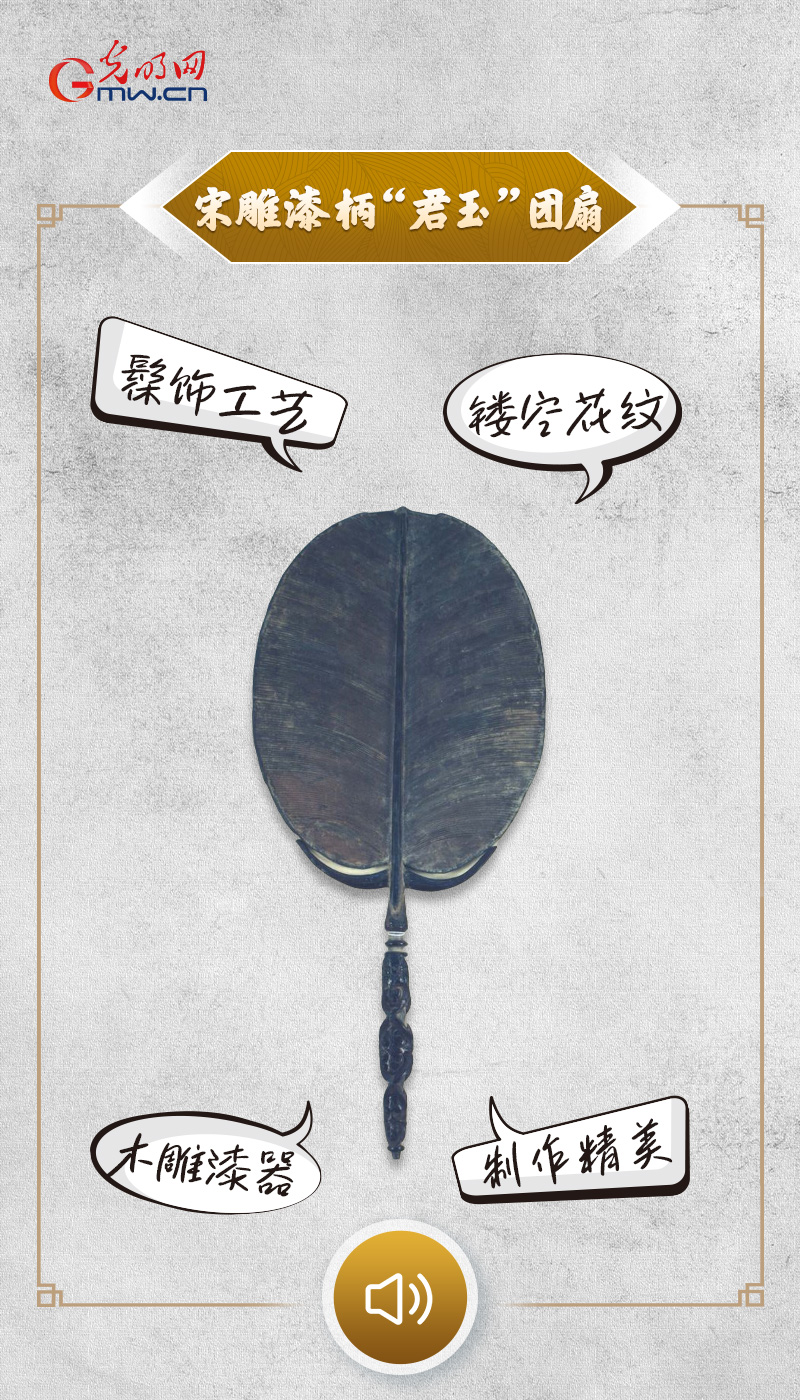

◆宋雕漆柄“君玉”团扇

(☝点击海报,聆听文物故事)

“约八百年前的南宋时期,面对炎炎夏日的气候,一把扇子绝对是避暑纳凉首选。而我作为当年文人墨客手中精雕细琢的团扇,黑漆扇柄采用脱胎和剔犀两种髹饰工艺制成,透雕对称的三组云头如意纹饰。每一处细致的刻画无不表现出精湛的工艺,也透露出我的主人风雅的审美。”

——来自宋雕漆柄“君玉”团扇的自述

文物简介:

宋雕漆柄“君玉”团扇出土于江苏常州金坛区南宋周瑀墓。现藏于江苏镇江博物馆。该扇扇面椭圆形,经细木杆为轴,经竹篾丝为骨,左右两侧各以一月牙形扇托托护扇面,扇面裱纸施柿汁,素面无纹。扇柄采用脱胎和剔犀两种髹饰工艺制成,形似橄榄,中间略粗两端稍细,柄把镂空,透雕对称的三组云头如意纹饰;镂空花纹,围绕中间杆轴,可以自由转动;扇柄表层漆以黑漆,镂空刀口处漆色为赭色,在约5毫米宽的刀口上可看到十多道红漆,每道间以黑漆,其细若发丝。是我国古代雕漆器中一件不可多得的珍品。

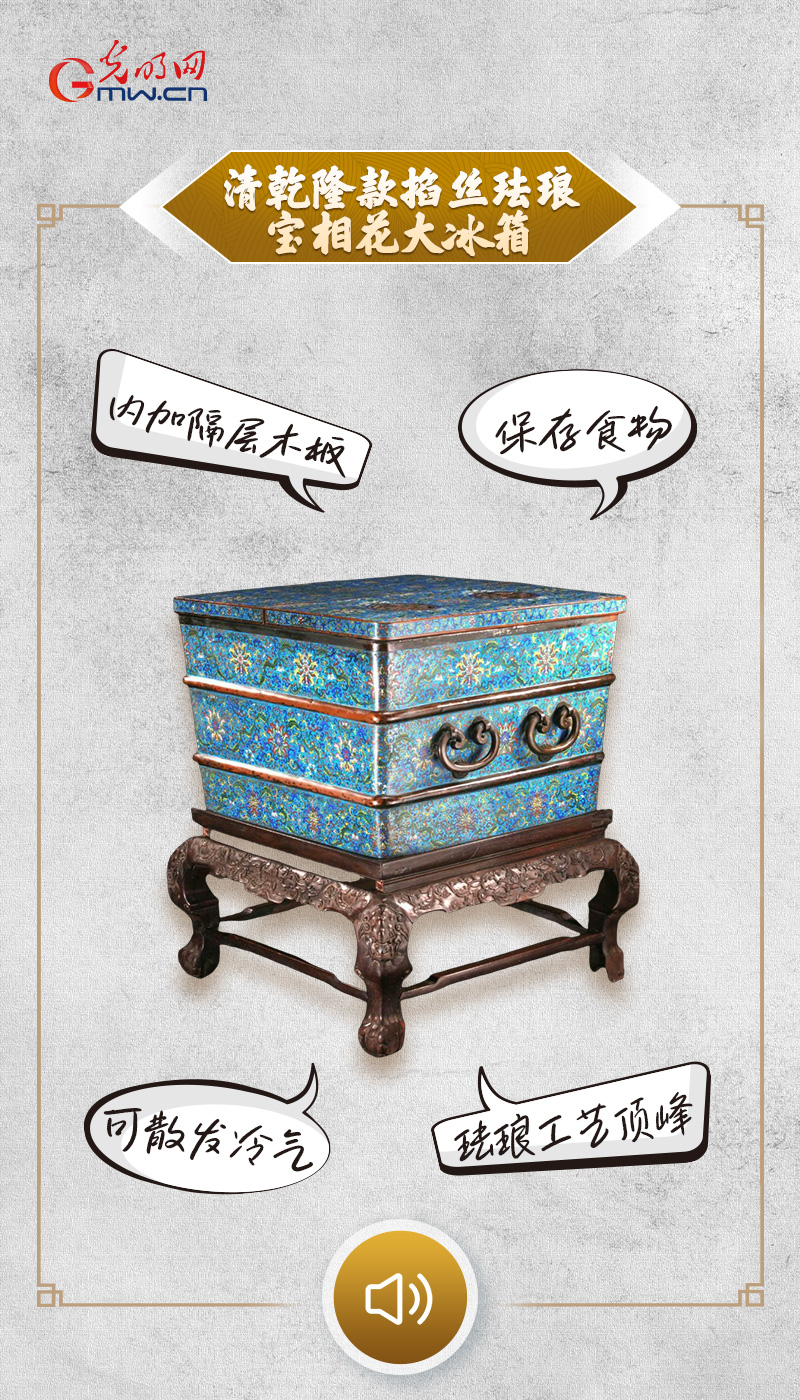

◆清乾隆款掐丝珐琅宝相花大冰箱

(☝点击海报,聆听文物故事)

“器身两圈铜鎏金箍,两边四铜提环,为如意云头形,盖面有两个镂空团寿字纹孔……我是300多年前兼具实用与艺术价值的‘大冰箱’,是乾隆皇帝东巡期间为皇太后准备的消暑器具,印证‘以孝治天下’的执政理念,展现了清中晚期珐琅工艺顶峰水准。”

——来自清乾隆款掐丝珐琅宝相花大冰箱的自述

文物简介:

清乾隆款掐丝珐琅宝相花大冰箱现藏于沈阳故宫博物院,是现存最早明确命名为“冰箱”的宫廷储冰器具,开创了方形藏冰容器的定名规范。此件珐琅冰箱为一对,是宫内专门用来保存食物的工具,通过放入天然冰使食品得到保鲜。箱体内的冰块融化产生凉气,并由面板上的钱纹孔冒出,逐渐散发到室内空间,为室内降温。

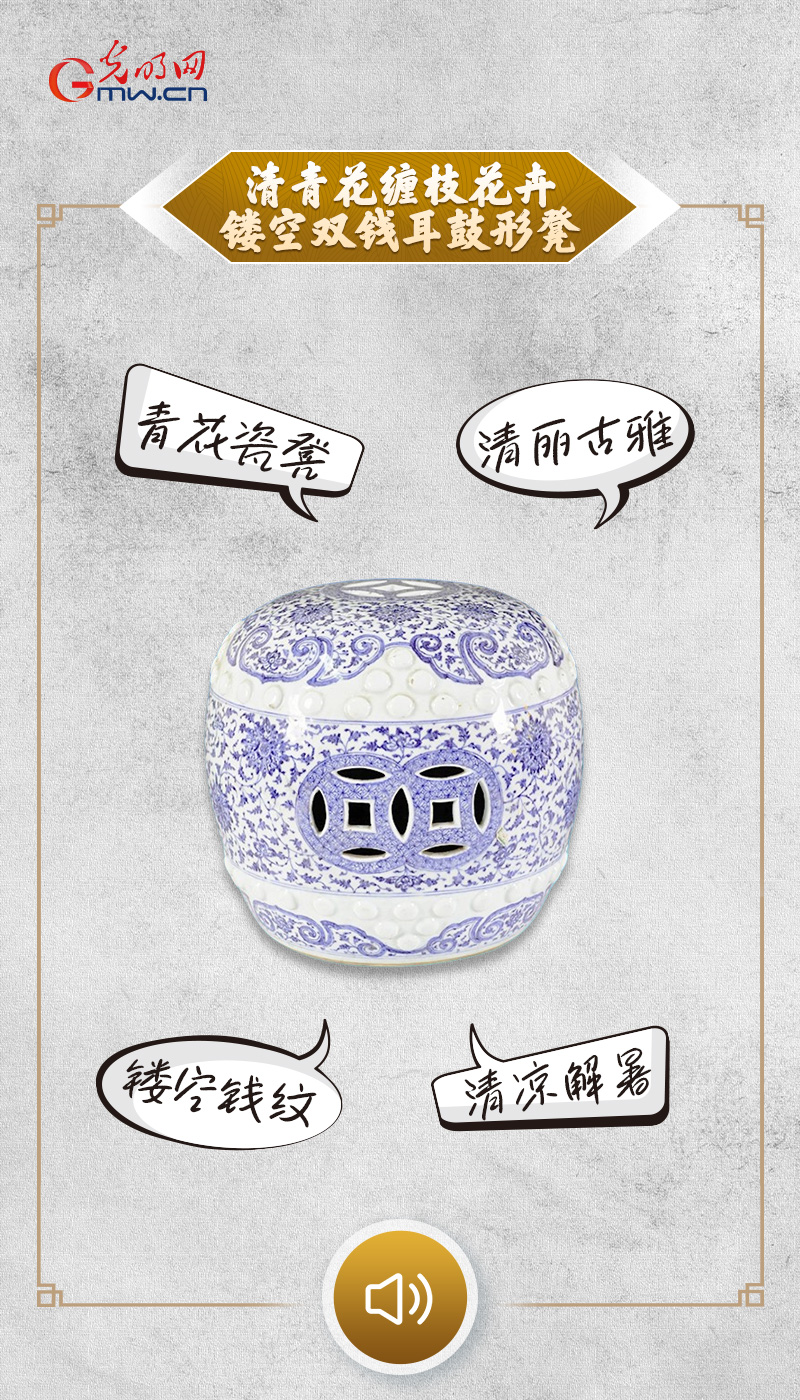

◆清青花缠枝花卉镂空双钱耳鼓形凳

(☝点击海报,聆听文物故事)

“我可不是冬奥会上的那位吉祥物,而是来自百年前由匠人们烧制而出的真正‘冰墩墩’——青花瓷凳。在炎热的夏季花园中,坐在我的身上,揽一缕微风,品一盏清茶,足以消暑去燥。别看我是陶瓷材质,但是经过多道工艺设计而成的我要承载一个正常人的体重绝对没有问题的!”

——来自清青花缠枝花卉镂空双钱耳鼓形凳的自述

文物简介:

清青花缠枝花卉镂空双钱耳鼓形凳现藏于南通博物苑,是清乾隆年间的瓷凳,凳与墩同义,也称绣墩、坐墩、鼓墩、凉墩。造型呈鼓形,端庄稳重,以青花为饰,主题纹饰为青花缠枝莲,清丽古雅,寓意着要一生清廉。凳的顶部及侧腹皆为镂空钱纹,吉祥别致,也更加清凉解暑。

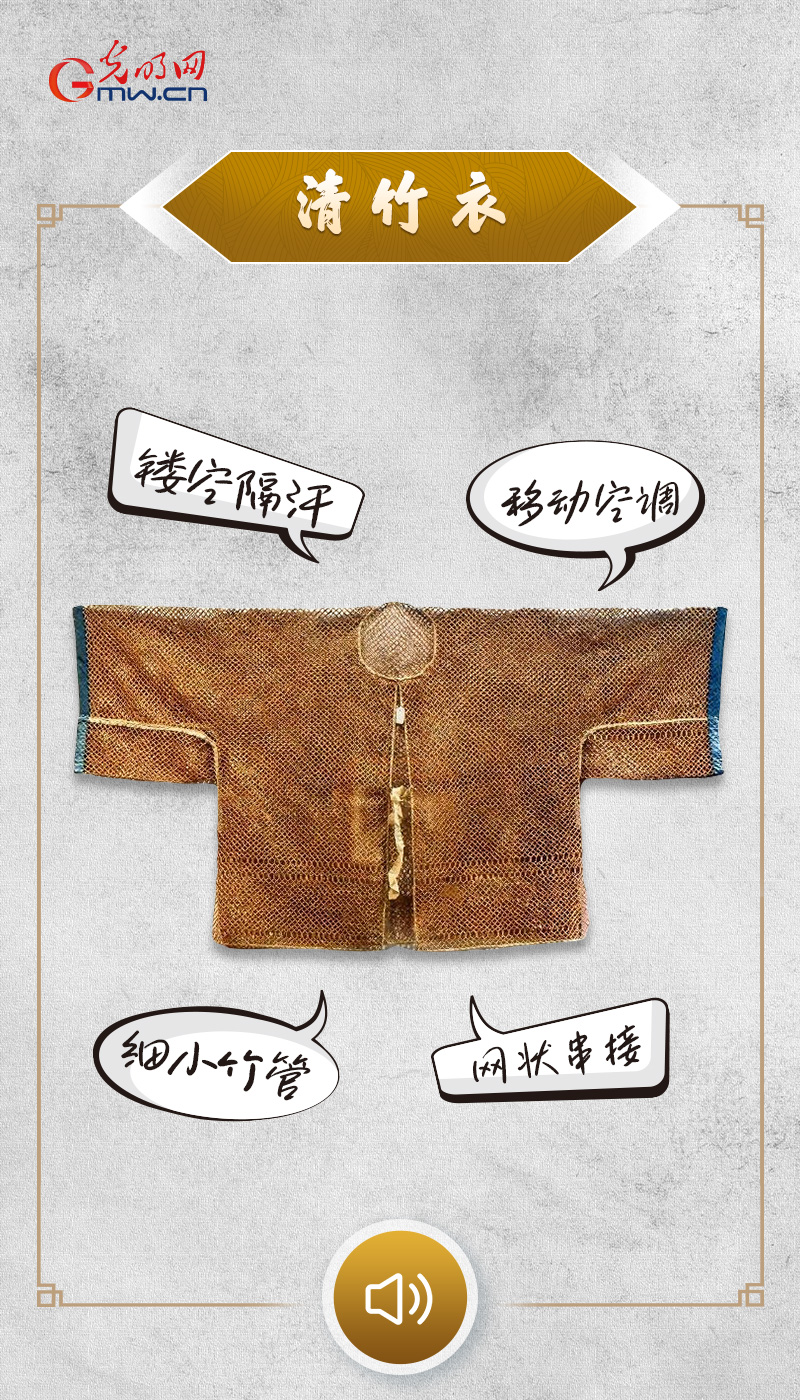

◆清竹衣

“夏天炎热,穿着轻薄透气的服装才舒适。除了蚕丝,清代的人们还会用上竹子,制作像我一样的竹衣作为避暑服饰,作为打底衫穿着。我的身上有许多镂空小孔,具有隔汗、降温的功能。另外,戏曲演员由于职业的需要,也会在演戏时贴身穿上竹衣,不仅透气凉快,还可以避免汗水浸湿戏服,造成的闷热等不适。”

——来自清竹衣的自述

文物简介:

清竹衣现藏于浙江湖州市博物馆。竹衣由细小单枝竹管串接成网状,并依次穿连而成,其作用是隔断汗水与衣服,从而避免了衣服被汗水浸湿而造成的闷热等不适。古人宽袍大袖,竹衣可作为内衬,夏天穿上隔汗凉爽,被誉为古人穿在身上的“空调”。竹衣制作工艺烦琐,熟练工也需要一年多才能完成。

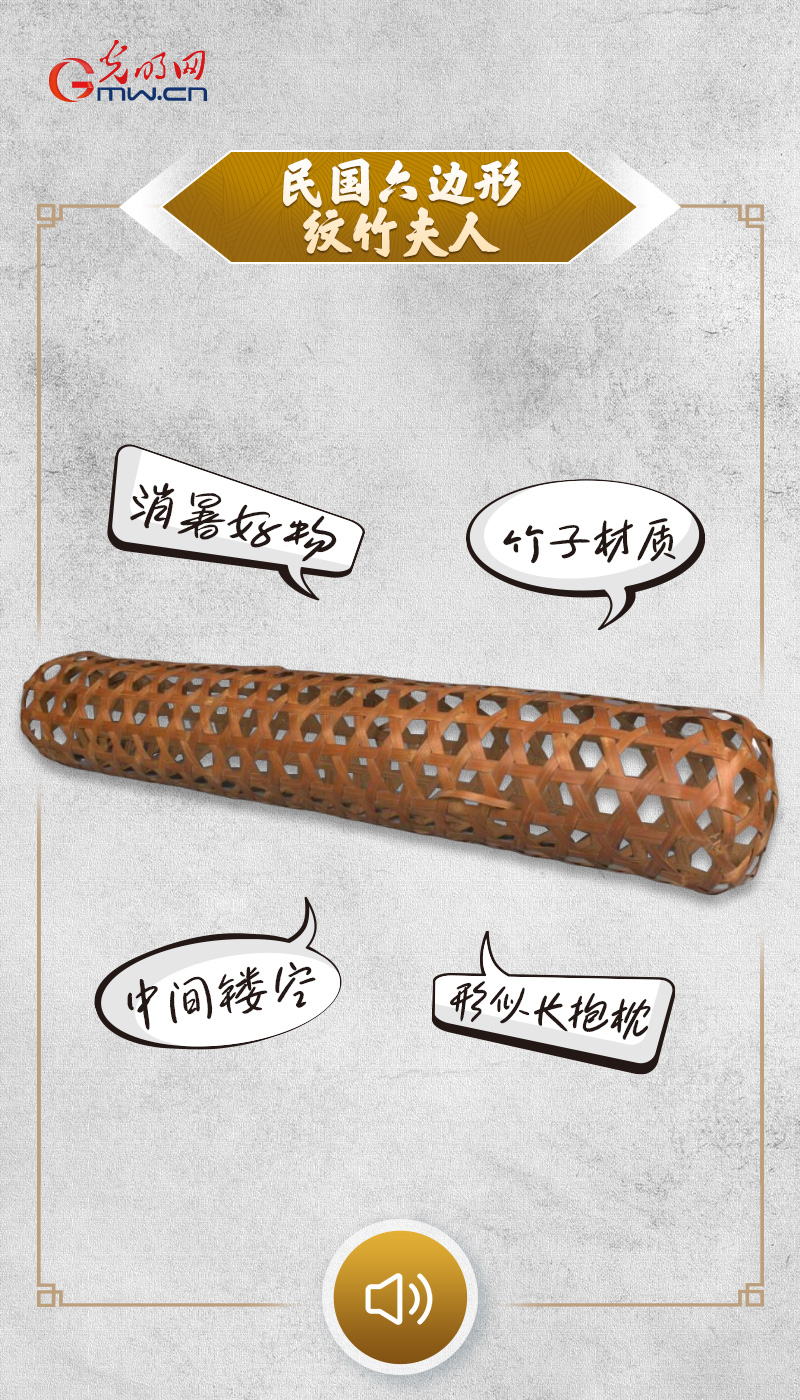

◆民国六边形纹竹夫人

(☝点击海报,聆听文物故事)

“大热天的,睡觉睡不着怎么办?古人发明了我。我以竹子为原料,编织成柱状,形似抱枕却更长,中间镂空,利于空气流通,从而保持其清爽。想象一下,在炎炎夏日,你躺在凉席上,肌肤与清凉的竹子亲密接触,即便没有空调,也能酣然入眠。”

——来自民国六边形纹竹夫人的自述

文物简介:

这件民国六边形纹竹夫人现藏于浙江省博物馆。长89厘米,直径12.5厘米,整体成镂空圆柱型,用打磨光滑的竹条编制而成,其腹中有一个竹编小球。竹夫人这一名字源于宋朝,江南炎炎夏季,古人常将其置备于眠床之上,也可搁臂憩膝,用以取凉。

监制:张宁 策划:李政葳 李春鹏 统筹:唐颖 储佩君 文案/制作:孔繁鑫 曾震宇 李飞 设计:杜丹

往期回顾:

更多内容欢迎扫码关注“文物会说话”有声海报专题